关于LTD营销saaS不同版本账号订阅价格的公告

2022-01-26 10:17:17

稀有高科荣获济南市纺织服装行业“优秀企业家”与“杰出纺织工匠”称号

2025-06-14 14:00:31

探访应急物资装备处——精挑细选,织密安全防护网

2025-08-12 21:34:10

2022年新经济死亡公司烧钱榜

2023-01-08 01:10:18

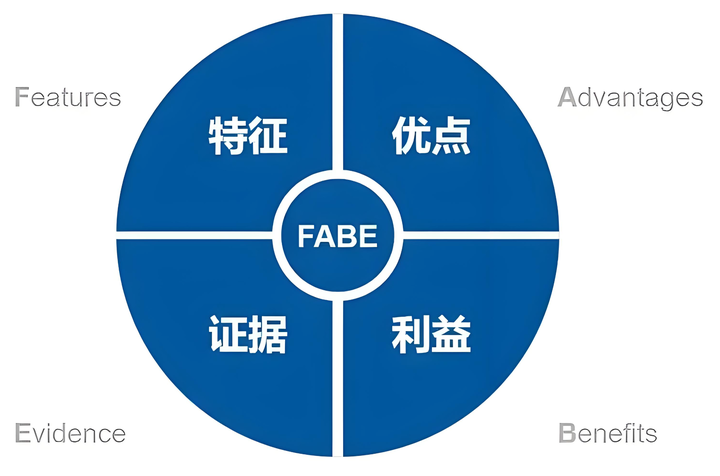

B2B跨境(工业品外贸)推广三招(2)

2022-11-08 16:18:19

稀有高新|冰晶®植物抗紫外线纤维/长丝

2025-06-19 12:07:48

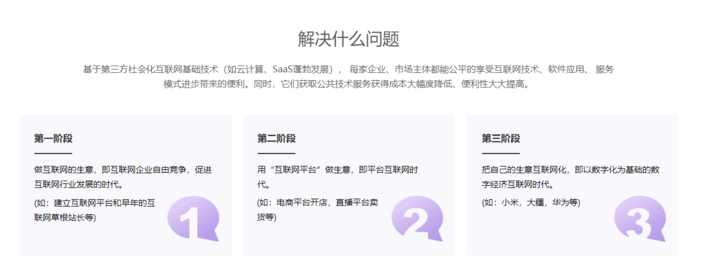

#002 子路老师讲官网小故事:我的企业网站为什么没有效果?

2023-02-09 10:01:18

孤灯映影,词韵传香:李清照的百年风华

2025-07-15 22:01:07

烘干塔传动系统如何省心省力?揭秘悬挂式减速机的匠心设计

2025-09-23 11:29:58

杭州包车价格多少呢?

2025-05-31 08:59:05

杭州19座中巴越来越受青睐,包车带司机一天费用多少

2025-05-31 17:30:00

2025低空经济协同创新蓝皮书

2025-07-31 10:34:01

花200W买流量,不如0成本起步做私域独立站长期收益高!

2022-06-20 12:18:05

独立站流量获取实战指南(精炼运营宝典)

2025-10-17 10:17:01

LTD助力"子路银龄学堂"实现课程销售翻倍增长

2022-09-27 15:12:06

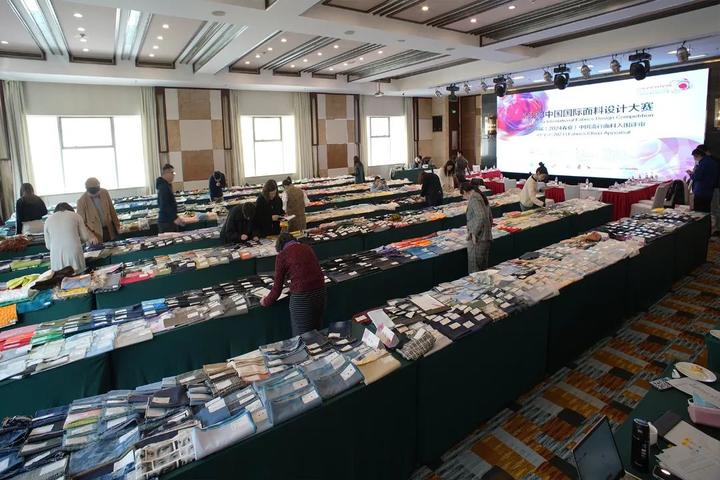

稀有高科荣获“2024中国流行面料入围企业优秀奖”

2025-07-07 17:50:20

道岔精准转向的力学奥秘:斜齿轮弧齿锥齿轮减速机

2025-07-08 10:29:07

枢纽云3D模型在制造领域的生产、销售与推广中的运用

2025-06-23 18:31:22

女子3年在沪买别墅,同时供职16家公司却从不上班

2023-08-31 12:21:26

解密重卡差速器驱动的高扭矩齿轮减速冲击力

2025-07-03 11:11:04

如何利用数字化官网来打造数字化市场部

2022-10-13 16:44:36

行星齿轮减速机:千次旋转背后的耐久之谜

2025-07-16 10:27:41

解密升降机牵引系统:斜齿轮蜗轮蜗杆减速机的精妙原理

2025-08-22 13:04:00

营销枢纽云第287次升级 | 求职招聘应用支持我的简历管理 • 内容管理支持按语种筛选 • 手动添加客户可App提醒

2024-08-12 14:43:25

长途自驾旅行需注意哪些事项?

2025-05-31 17:31:14

杭州团队出游包车

2025-05-31 08:57:55

Qihe 核酸荧光标记试剂盒

2025-07-22 15:28:48

杭州元旦假期租车出行指南

2025-05-31 08:57:55

什么是“独立站”,有哪些用处?

2022-10-10 21:04:16

环保高效减速机:引领“滗水器”绿色新纪元

2025-09-15 11:17:47