不要假装自己很懂AI,也不要听外行胡说八道!

我最近看了:从红杉资本峰会,只想说一句,最近太多人不要假装自己很懂AI,也不要听外行胡说八道,一定要有自己的判断,有自己的思考,得出结论!

因为在技术喧嚣与资本泡沫交织的 AI 时代,很多大忽悠基本都在为行业撕开了一道非理性的裂缝,假的不能再假了!

你看当150位顶尖 AI 创业者隔绝外界 6 小时,白板上 “下一轮 AI,卖的不是工具,而是收益”的断言,基本是重锤敲响了技术乌托邦的幻梦。

这场被红杉称为“万亿美元机会”的共识背后,是 AI 产业从技术逻辑到商业逻辑的彻底重构,所以单纯理解上,它既不是模型参数的军备竞赛,也不是资本故事的概念炒作,而是实实在在的价值交付的革命。

这也是AI时代,新一轮最大的商业机会,我们红熊AI就是这么做的!

一、从工具崇拜到成果转化

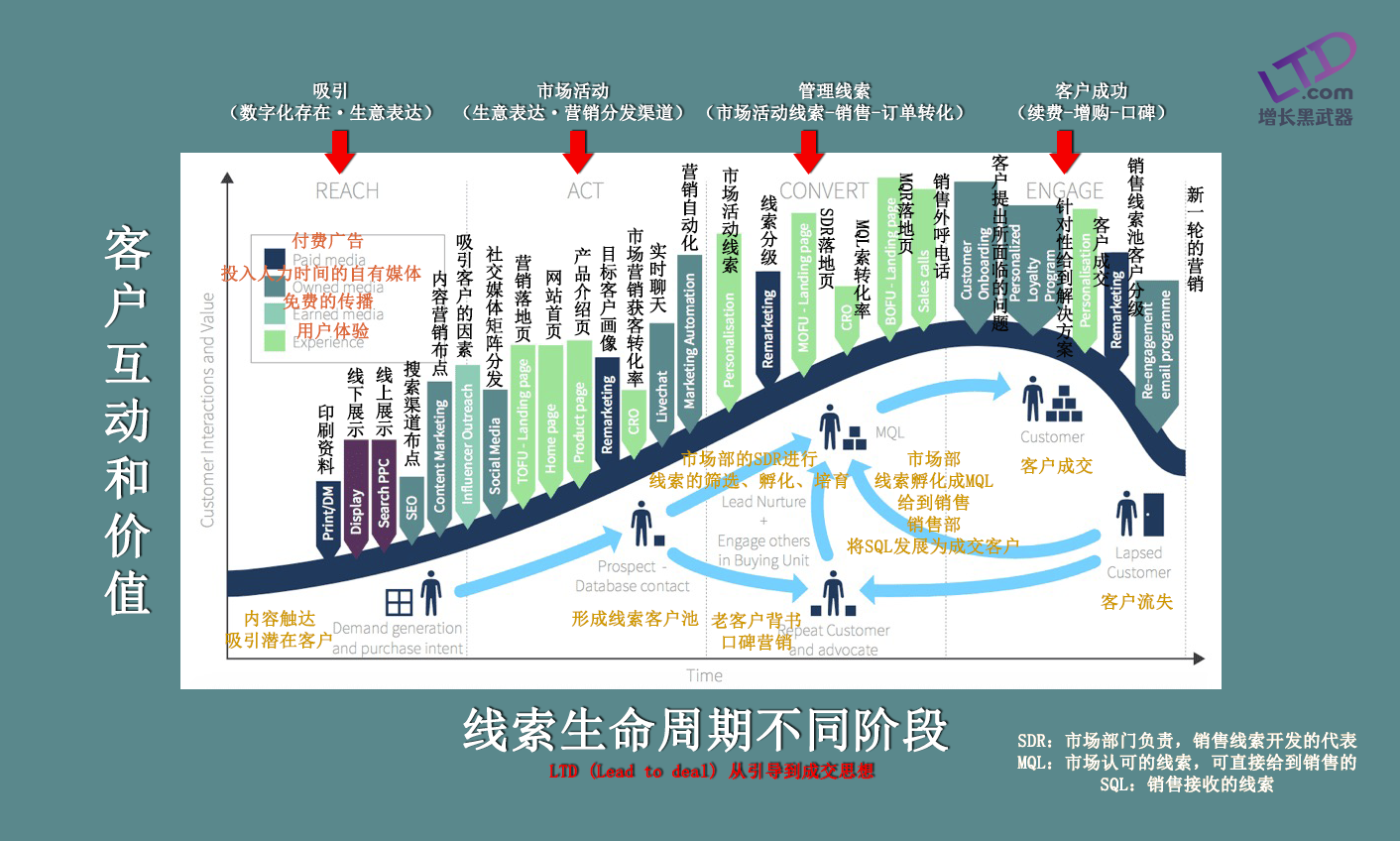

主要是给AI 商业逻辑进行了转移,在传统软件时代,企业采购SaaS工具的核心诉求是"提升效率",预算被归类为"软件费用"。

你看红杉资本合伙人Pat Grady 在峰会上指出,AI 正在穿透这层逻辑:当 AI 能够独立完成从任务拆解到结果输出的完整闭环时,其价值载体已从"工具"升维为 "生产力主体"。

这种转变的本质,是企业从为 "可能性" 付费转向为 "确定性" 买单 —— 客户不再关心工具是否 "能用",而是追问它究竟 "干成了什么"。

从你的思考来想,如果你是老板是不是也这个样子?

海外我看过Sierra平台联合创始人Bret Taylor 的实践,也印证了这种变革的可能性:

传统CRM 软件卖的是"客户管理功能",而 AI 驱动的CRM 智能体卖的是 "完成多少个客户转化"。前者需要用户主动操作,后者则由 AI 独立交付成果。

这种 "从工具到协作再到成果" 的演进,不是游戏,而是收入模型的根本性颠覆。

我在仔细看了看红杉的数据显示,采用成果定价(Outcome-Based Pricing)的企业,客户续费率比传统 SaaS 模式高出 47%,因为其收费依据直接锚定企业利润表中的关键指标 —— 开发提速节省的人力成本、GMV 提升带来的营收增长,甚至是 GPU 资源优化产生的直接收益。

这和中国现代企业的主流论调不谋而合,也就是降本增效,你可以不降本,那么必然就是增效。

那么更深刻的变化,就是发生在企业预算分配层面。当 AI 代理能够完成 70% 的代码提交、自动生成审核建议时,它们不再与 SaaS 工具争夺"软件预算",而是直接切入"人力成本"和"业务开支"领域。

所以Pat Grady 尖锐地指出:"你以为 AI 在抢软件预算,其实它正在进入企业的工资单。"

这也解释了为何OpenAI、Ramp等企业估值飙升 —— 它们证明了 AI 应用的价值可以通过可度量的成果直接转化为现金流,而非依赖用户增长的故事,这也是红熊AI一直遵循为增长付费的底层原因。

二、商业底层操作逻辑的重构

这是我看到的巨大商业机会,这其实和Sam Altman宣称"ChatGPT 正在成为操作系统级存在"时是一样的,AI时代底层操作系统发生了变化,上面垂直应用也发生了巨大的变化,AI或许重新定义了 "操作系统" 的本质。

在云时代,Windows是硬件资源的管理者;移动时代,iOS是应用生态的组织者;而AI时代的操作系统,是 "任务调度中枢"—— 它能理解用户意图、记忆历史行为、自主调用资源,并代表用户完成复杂任务。

这种转变的核心,是交互入口从 "人操作工具" 变为 "工具代理人类"。

你在看LangChain 创始人 Harrison Chase 提出的 "智能体收件箱(Agent Inbox)" 概念,生动展现了这种交互革命:用户不再通过点击界面操作工具,只需发出自然语言指令如"安排东京出差",AI 即可自动完成航班预订、会议安排、天气查询等全流程任务。

Anthropic 的 Claude Code 更进一层,它不仅生成代码,还能自主提交 PR、协调其他智能体进行代码评审,成为嵌入工程协作链条的 "数字工程师"。

这种 "分布式运行环境" 的本质,是将 AI 从 "被动执行指令的工具" 升级为 "主动调度资源的系统"。

这种商业机会在企业级市场,垂直领域的智能体,会率先突围。

比如法律领域的Harvey、医疗领域的Open Evidence,凭借对行业语言和业务流程的深度理解,成为企业工作流的核心节点。

所以我更能理解红杉指出的,这些垂直 OS 的优势在于"能听懂真实需求"—— 当律师需要合同审查时,Harvey 不仅能识别法律条款,还能关联过往案例、评估合规风险并生成修订建议,形成从需求到交付的完整闭环。

这种"行业知识 + 任务调度"的组合,使其比通用大模型更易嵌入企业预算体系。

三、智能体经济崛起

简单说这会重新定义人机协作边界

我看他们闭门讨论中高频出现的 "智能体经济(Agentic Economy)",揭示了AI从"工具"到"经济参与者"的质变。

红杉合伙人Konstantine将智能体定义为具备 "持久身份、行动能力、信任协同" 的三要素实体 —— 它不再是被调用的插件,而是拥有独立 "数字身份" 的协作角色。

当 Claude Code 主动评估代码质量、协调测试智能体时,它已成为承担工程责任的 "数字员工",其工作成果直接计入企业开发效率指标。

这种转变催生了全新的协作架构:人类从 "控制者" 变为 "编排者",设计智能体的职责边界与协同规则;一组智能体可代理多个部门角色,通过价值交换形成自组织网络。

例如,一个电商智能体系统中,采购代理可自主分析库存数据、调用物流代理安排补货、通知财务代理生成预算报告,整个流程无需人工干预。

这也是红熊AI开发智能体互动服务平台的底层原因,再进一步这就是新的局身智能的操作系统。

不过OpenAI 前员工Daniel Kokotajlo 的设想更具颠覆性:"当 AI 具备足够推理资源,它将不仅回答问题,还能自主发现科学规律。" 这意味着智能体不再是人类的延伸,而是独立的价值创造单元。

在商业落地层面,智能体经济的核心竞争力在于"系统嵌入能力"。Anthropic内部70%的生产代码由 Claude 提交,并非因其生成准确率最高,而是因为它被纳入完整的工程协作体系 —— 从需求解析到代码评审,每个环节都有明确的责任分配和反馈机制。

这种"可调度性"比模型能力更重要,正如 LangChain 创始人 Harrison Chase 所言:"我们见过太多模型很强的团队,最后输在流程崩塌。"

四、机器人商业化的最后拼图在哪儿?

英伟达具身智能研究主管 Jim Fan 提出的 "物理图灵测试",为机器人产业指明了商业化的关键指标:当人类无法分辨某项物理任务是由机器人还是人类完成时,其创造的收益将直接等同于自动化现金流。

这一概念的突破,在于将 AI 的价值从数字世界延伸到物理世界,从"信息处理"升级为"实体操作"。

实现这一目标的技术路径正在快速突破。英伟达的 RoboCasa 框架通过数字孪生技术,让机器人在虚拟环境中经历数百万次训练,零样本迁移到真实场景完成复杂操作;特斯拉 Optimus 机器人已能在工厂环境中完成零件分拣、设备维护等任务,其动作流畅度接近人类工人。

红杉判断,2027 年将成为 AI 大规模进入物理世界的转折点,届时机器人将在制造业、服务业、家庭场景中实现"无感替代",创造真正意义上的 "自动化现金流"。

这种变革对创业公司的启示在于:机器人商业化的核心不是硬件性能,而是 "任务闭环能力"。这种 "物理操作 + 数字交付" 的复合能力,使其更容易获得企业的预算认可。

五、对创业者的建议,从技术幻想回到商业现实

你看红杉在峰会中披露的 "Doug Leone 商业化路径图",为从业者提供了清晰的行动框架:

定位重构:从"模型竞赛"到"成果工程"

放弃对参数规模的盲目追求,聚焦"能否跑起来干活"。Open Evidence 的成功证明,医疗 AI 的价值不在于诊断准确率多高,而在于能否自动生成可写入电子病历的诊断建议,并与医保系统对接实现费用结算。

这种"成果工程"能力,比单纯的模型优化更具商业壁垒。

估值模型:从"用户增长"到"成果飞轮"

建立以"任务闭环率""结果可归因性""持续优化能力" 为核心的估值体系。

Anthropic的估值逻辑不是基于Claude 的技术领先性,而是其在代码提交流程中的渗透率——当70% 的开发任务依赖AI代理时,其价值已等同于部分工程师团队的生产力。

融资策略:从"概念融资"到"闭环验证"

早期融资应聚焦"最小可行成果(MVR)":用真实客户的付费合同证明闭环交付能力,而非 Demo 演示。中后期则需构建"智能体生态网络",通过开放 API 吸引第三方开发者,形成规模化的任务调度系统。

红杉的数据显示,具备清晰成果交付路径的项目,融资成功率是纯技术导向项目的 3.2 倍。

最后,我的建议作为创业者请撕掉标签,回归最初的本质,这是第一性原理的建议

当行业沉迷于"大模型焦虑""AGI幻想"时,AI 的未来不在技术泡沫中,而在真实的商业闭环里。

从"卖工具"到"卖成果" 的转变,本质是商业常识的回归 —— 客户永远只为可感知、可度量、可验证的价值买单,我们红熊AI自身商业化路径为什么增长速度这么快本质就是这个原因。

对于创业者而言,与其纠结于模型参数或炒作概念,不如回答三个朴素问题:

1. 你的 AI 能独立完成什么任务?

2. 这个任务能为客户节省多少成本或创造多少收入?

3. 这个过程是否形成可复制的商业闭环?

在这个技术喧嚣的时代,真正的AI从业者需要撕掉"技术神话"的标签,回归商业本质,如同马斯克一样遵循第一性原理。

正如我标题说的不要假装自己很懂AI,也不要听外行胡说八道。AI的价值,藏在每个被交付的具体成果里。当技术浪漫主义褪去,剩下的,是脚踏实地的价值创造。

这,才是 AI 产业真正的未来。

请先 登录后发表评论 ~