史无前例!人类史上首次“人机共跑”!

全球首场人形机器人半程马拉松:技术突破与赛事创新的双重革命

2025年4月13日,北京亦庄的半程马拉松赛道将见证一场史无前例的“人机共跑”盛况。这场以“亦马当先,智领未来”为主题的赛事,不仅是全球首个将人形机器人纳入正式参赛者的半程马拉松,更标志着机器人技术从实验室走向真实场景的重大跨越。赛事规模升级至中国田协A1级,吸引1.2万名人类选手与数十支机器人团队同台竞技,其背后是北京亦庄在智能科技领域的深厚积累。

技术里程碑:从实验室到开放场景的进化

传统的人形机器人测试多局限于实验室的定点任务或DARPA挑战赛的有限场景,而马拉松赛事则要求机器人在21.0975公里的复杂路况中持续运行,这对机器人的运动控制、环境感知、能源管理及故障容错能力提出了全方位挑战。例如,2024年赛事中,人形机器人“天工”以“关门兔”身份完成首秀,但其动作仍显僵硬;而2025年的参赛机器人需在奔跑速度(目标关门时间3.5小时)、地形适应(坡道、弯道)和自主决策(避障、路径规划)等维度实现突破。这一转变印证了对外经济贸易大学屈启兴教授的观点:“人形机器人正从单体性能突破转向系统性场景适应能力的提升。”

赛事设计的科技与人文平衡

为确保人机协同的安全性,组委会采用“物理隔离+动态监控”双保险:机器人赛道通过铁马或绿化带与人类赛道分离,同时部署实时传感器网络监测机器人状态。规则设计上,允许更换电池或整机(每次罚时10分钟),既缓解了当前电池技术的瓶颈,又鼓励团队优化机器人轻量化与能效比。奖项设置则兼顾竞技性与创新性——除传统名次奖外,“最佳步态奖”关注运动算法优化,“最佳形态创意奖”推动仿生设计探索,而研发团队奖励机制更直接刺激产学研协作。

技术攻坚与产业共振:一场赛事如何撬动产业链升级

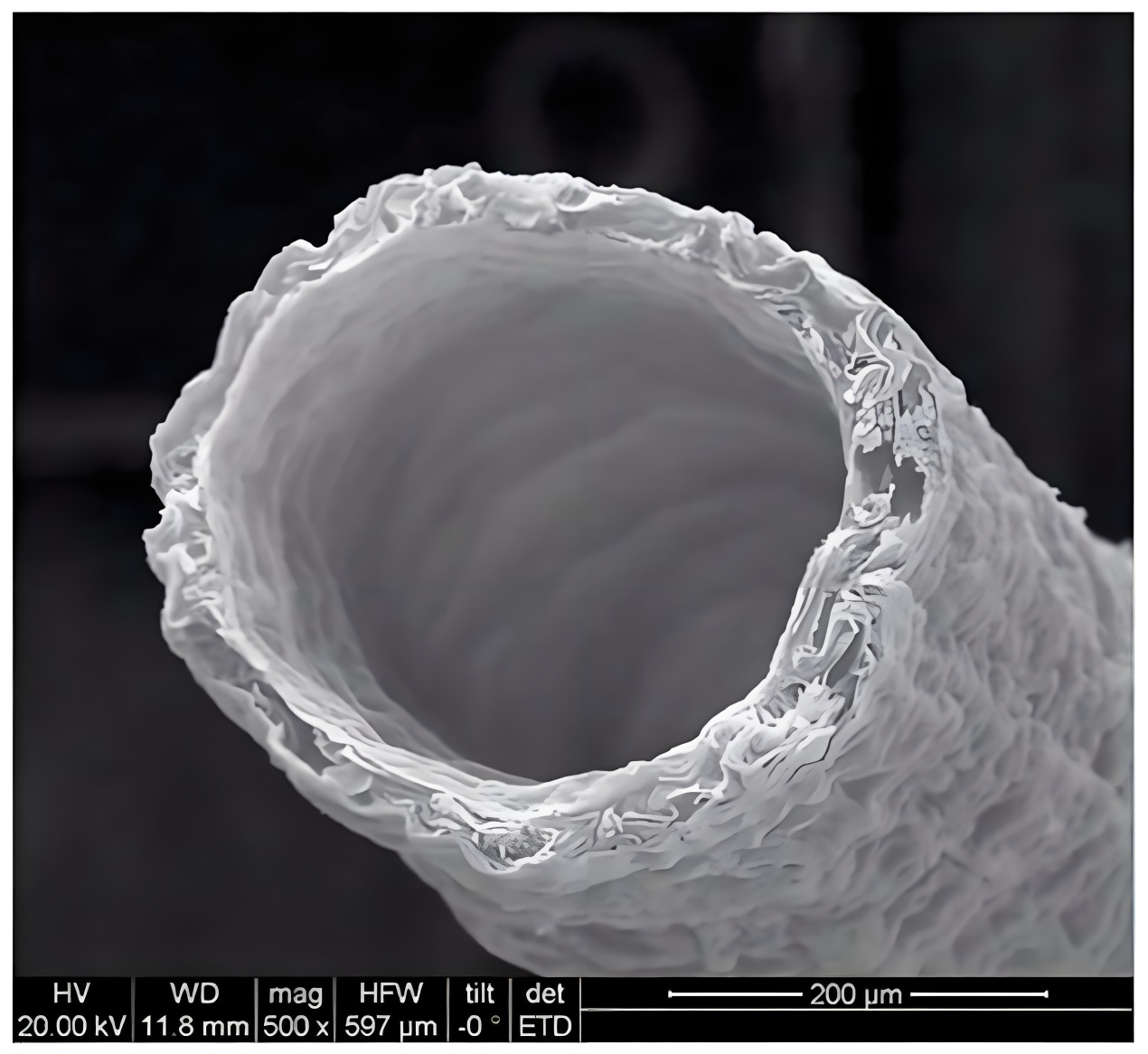

人形机器人马拉松不仅是竞技场,更成为尖端技术的“压力测试舱”。参赛机器人需集成高精度传感器(如激光雷达、惯性测量单元)、高效能芯片(边缘计算能力)及自适应算法(深度学习路径规划),这些需求倒逼上游供应商加速创新。例如,国内某团队为提升机器人膝关节的耐久性,与材料企业合作开发碳纤维-钛合金复合结构,将关节寿命从500公里提升至2000公里;另一团队则通过仿生足底设计,使机器人能耗降低30%。

产业链垂直整合的催化剂

北京亦庄作为国家级经开区,已聚集人形机器人企业超50家,涵盖伺服电机、减速器、AI算法等关键环节。赛事举办进一步催化了区域产业链的“闭环效应”:芯片企业为满足实时数据处理需求,推出低功耗AI加速模块;算法公司开发马拉松专用导航系统;甚至保险机构推出“机器人赛事责任险”。这种集群化发展模式,使亦庄有望复制波士顿动力“技术研发-场景验证-商业化”的路径,但更具成本优势与市场响应速度。

标准制定与生态构建的先发优势

赛事衍生出多项技术标准草案,如《双足机器人运动稳定性测试规范》《人机协同场景安全准则》等。这些标准不仅为行业树立标杆,更助力中国企业抢占国际话语权。此外,赛后设立的“机器人大秀场”与公众体验区,通过展示送餐、导览、救援等应用场景,潜移默化地培育消费者认知,为人形机器人商业化铺路。

从赛道到现实:人形机器人的未来应用蓝图

马拉松赛事暴露的技术短板,恰恰指明了未来突破方向。当前参赛机器人平均续航仅1.5小时,依赖中途换电,这推动固态电池、无线充电技术的研发;运动控制算法在长距离奔跑中易出现累积误差,促使团队探索量子计算优化方案;而复杂天气(如雨天防滑)的应对需求,则催生新材料与自适应抓地系统的创新。

多场景渗透:下一个十年的爆发点

人形机器人的终极目标是成为“通用型智能体”,而马拉松验证的基础能力将辐射至更广阔领域:

工业场景:仓储物流中,机器人可替代人工完成重物搬运、高空作业,日本丰田已部署类似模型,效率提升40%;

家庭服务:结合情感交互模块,机器人可提供老人照护、儿童教育等服务,特斯拉Optimus已展示端茶、浇花等基础技能;

特种领域:消防、核污染处理等危险场景中,机器人凭借耐高温、抗辐射特性执行任务,波士顿动力Atlas曾演示废墟搜救能力;

商业创新:如赛事中机器人主持人的自然语言处理技术,可扩展至会展、直播等行业,微软小冰等AI已在此领域试水。

伦理、经济与社会:人形机器人时代的机遇与挑战

技术狂飙背后,隐忧不容忽视。马拉松赛事中“更换机器人罚时”规则,引发“机器人主体性”争议——若未来出现高度自主的机器人,其法律身份如何界定?此外,大规模应用可能导致劳动力市场重构:国际劳工组织预测,2035年全球15%的制造业岗位或被机器人替代,但同时也将催生运维、编程等新职业。

中国路径的全球启示

北京亦庄通过“赛事搭台、技术唱戏”的模式,探索出一条特色发展路径:以场景创新牵引技术攻关,以产业链协同降低研发成本,以标准输出掌握产业主导权。这种政府-企业-科研院所的三螺旋模型,或将成为后发国家突破机器人技术壁垒的范本。

一场马拉松,开启人机共生的新纪元

2025北京亦庄半程马拉松,既是人形机器人技术的“成人礼”,也是人类与智能体共存时代的预演。当发令枪响,人类与机器人并肩跃出的瞬间,我们看到的不仅是21公里的赛道,更是一条通向人机协同社会的长路——这条路或许崎岖,但注定充满颠覆性的风景。未来,随着技术的指数级进化,人形机器人将不再只是赛事的参与者,而可能成为生活的协作者、危机的应对者乃至文明的共创者。这场始于马拉松的旅程,终将重塑人类对智能、生命与价值的认知边界。

联系入群|加微信89931668

免费DeepSeek教程与学习资料

请先 登录后发表评论 ~