行业洞察速递|智能浪潮下矿用支护产业的变革与重塑

在数字经济推动下,矿业加速智能化转型,《2025 年 Q1 矿业智能化建设洞察报告》展现了其发展图景。随着矿山智能化进入深水区,矿用支护产品产业迎来颠覆性变革,政策导向与技术突破重塑着支护产品的生存逻辑,这个曾以钢材强度为主的行业,正在数字化、绿色化、智能化推动下,从 “被动防护” 转向 “主动安全”。

政策倒逼:支护产业的隐形革命

国家层面 "到 2026 年煤矿智能化产能不低于 60%" 的硬指标,正在成为支护产品升级的指挥棒。在贵州,77.7% 的小型矿山面临 "技术驱动" 转型,AI 视频监控与智能预警系统的普及,直接要求支护设备具备数据交互能力 —— 传统钢支架正在向 "感知终端" 进化。而西藏高海拔矿区对 "耐低温、抗缺氧传感器" 的特殊需求,更催生了支护产品与极端环境适配的技术分支。

▲ 支护锚杆系列部分产品

地方政策的差异化布局尤为关键。山西作为招投标大省(一季度 15063 次),其智能化改造重点推进的 "风险监测预警一张网",要求支护系统嵌入应力传感器实现实时监测;安徽则在矿建工程招投标中(4542 次)明确,新建巷道必须采用具备姿态自调整功能的智能支护设备。这种 "政策 + 市场" 的双轮驱动,使得支护产品的技术门槛从单纯的力学性能,拓展至数据接口、环境适应性、智能响应等多维标准。

技术融合:从 "静态承载" 到 "动态响应" 的跨越

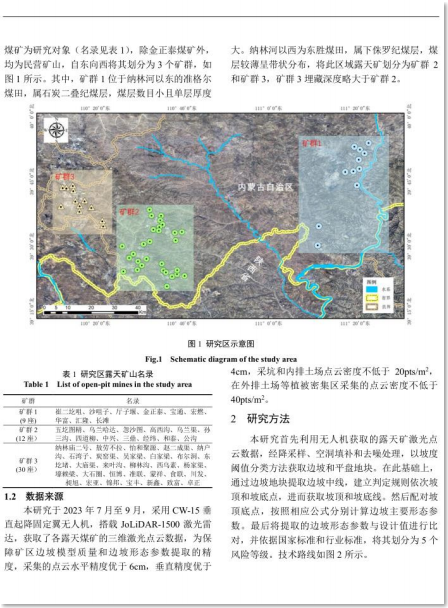

煤炭精细勘探与智能开发重点实验室的边坡稳定性研究,为支护技术提供了全新方法论。基于无人机激光点云的边坡参数识别技术(水平精度优于 6cm),不仅能精准测算台阶高度、坡面角等关键数据,更倒逼支护系统发展出 "随采随支" 的动态适配能力。

▲ 科研成果部分内容

掘锚护一体机 "一拖三钻机" 模式(单班钻孔效率提升 25%)的普及,要求支护锚杆与掘进设备实现液压系统共享,传统机械锚固正在被 "钻进 - 支护 - 监测" 一体化流程取代。煤科院研发的冲击地压监测装置(搭载 10 余项传感器),更让支护产品成为冲击地压预警体系的核心节点 —— 当监测到扭矩异常时,智能支架可在 0.3 秒内启动卸压程序,这种"感知 - 决策 - 执行"的闭环能力,重新定义了支护产品的安全价值。

市场重构:头部效应与细分机会并存

招投标数据揭示着产业的深刻变局。行业头部企业在运输设备(761 次)与基础设施系统(763 次)的高频采购中,将智能支护纳入必选清单,同时也在开采设备招投标(349 次)中明确,掘进机必须配套智能锚杆机。这种大型矿业集团的集中采购,正在加速支护产业的马太效应 —— 具备数字化改造能力的头部企业,市场份额较传统厂商高出 3-5 个百分点。

细分领域的机会同样值得关注。生态修复及治理类招投标(6577 次)的激增,推动绿色支护技术崛起,归来庄金矿采用的可降解锚杆,在生态修复评分中获得额外加权;喀斯特地貌专用的防爆型支护机器人,则在西南矿区打开蓝海市场。更具颠覆性的是数字孪生技术的应用,铜矿通过三维建模模拟支护应力分布,使材料损耗降低 18%,这种 "虚拟调试 + 实体应用" 的模式,正在改写行业成本结构。

未来图谱:当支护成为智能矿山的神经网络

矿用支护产品的终极形态,或许是智能矿山的 "骨骼与神经"。激光雷达与视觉摄像头的集成应用,将使支架具备环境建模能力;高精导航技术的植入,可实现支护设备的自主移动与精准定位。

产业变革的阵痛已然显现。中小支护企业面临 "要么智能化,要么被整合" 的抉择,而大型企业则需要突破 "机械制造 + 软件算法" 的跨界壁垒。但可以确定的是,当政策红利、技术突破与市场需求形成共振,这个承载着矿山安全底线的传统行业,正站在从 "傻大黑粗" 到 "智慧灵动" 的历史拐点。

请先 登录后发表评论 ~