为什么deepseek是初创公司开发出来而不是国内互联网巨头?

大公司的创新能力差,跟人才管理和绩效考核方式有很大关系。

在大公司里,愿意创新的主要有两类人。

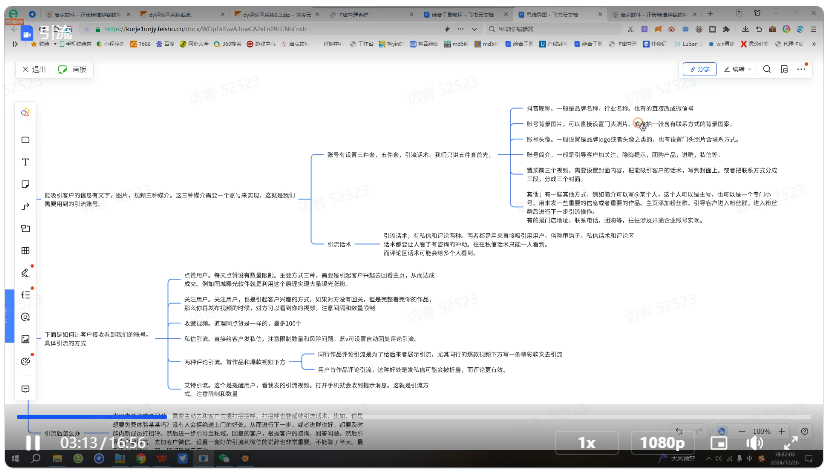

第一类是公司里还有干劲的老员工,他们虽然有创新的意愿,但因为管理事务太多,已经脱离一线,不掌握细节和新技术,属于有心无力的状态。

他们有时候会提出一些新方案,大思路也许也都是对的,但难免是不完善的。

到了执行层面,大家宁愿完全遵守老员工的原版有问题的方案,也不乐意直接指出老员工的问题并改进方案。

因为听话执行是风险最小的,就算出问题了,也是老板让做的。但如果批评老员工,风险远高于收益。

另一类人是新招聘的实干派,他们有创新的意愿,也有更好的创新能力,但却被大公司的制度和氛围所束缚。

首先,绩效考核的压力很大。

虽然大家都在讲OKR,但实际在执行的时候,会不自觉把OKR当成KPI来使用。

如果你写的OKR内容没有完成,你的领导大概率来质疑你,这间接影响到你的业绩。

所以目标都不会写得很激进,以求稳为主,尽量不做有风险的事情。

创新是有风险的,如果你选择做创新的事情,只要失败一次,就可能背一个差绩效,导致你在公司的发展受到严重影响。

如果两次失败,基本就被清理出门了。

在大公司里,很多时候都会有暗中的竞争。

因为人才太多,你的同事们其实也是你的潜在竞争对手。

他们为了争取更多的资源和团队支持,常常希望你出点问题,出问题了,他们才有机会跳出来争取资源,甚至吞掉你的团队。

于是,你的每一个小失误都会被放大、被过度解读,结果就是领导和合作方对你的不满逐渐积累。

为了保住自己的位置,你不得不花费大量精力去应对这些问题,不仅要思考怎么做,还得参与各种社交和汇报。

最后,所有精力都被这些组织内的关系消耗殆尽,根本没时间专注于业务和技术,创新力也自然会下降。

那么,为什么领导和合作方这么容易被影响,怎么看不清楚这些事呢?

其实很简单,大家都太忙了,而且人员太多,组织结构还经常调整,根本没有时间去真正了解每个人。

因为不了解,他们就很依赖周围人的评价和汇报材料,尤其是那些喜欢挑刺的同事,有了这种机会,很多事就会被包装成一个看起来“合理”的解释,只要汇报上去,领导认可了,结论就定了。

一旦领导接受了这个结论,想要再改变就非常困难。大公司适合做那些方法和策略已经很明确的事,优点是资源多,视野广。

其实大多数项目的创新性并不强,要么很容易被理解,要么大公司能够通过资源快速追赶上来,即使一开始落后。

但如果这件事需要很高的创新,或者涉及的复杂度超出一般人的理解范围,这类事往往是小公司在做,因为他们有灵活性和更强的创新驱动力。

有些人可能会说,像Deepseek有100多人,已经不算小公司了,但其实这还是小公司。

老板还能叫得出大部分员工的名字,这就说明人事成本低,结构简单。

大公司的人员管理复杂度完全不是一个层次,差距很大。

请先 登录后发表评论 ~