为什么我如此讨厌网红?

在互联网浪潮席卷的时代,“网红”从草根崛起的代名词,演变成了资本逐利的符号。当直播间的灯光照亮屏幕,虚拟礼物如烟火般绚烂,一场关于价值与道德的崩塌正在悄然上演。那些隐藏在滤镜与话术背后的乱象,让我作为一个普通人、一个法律观念的坚守者,对这个群体产生了难以抑制的厌恶。

我对网红的看法,无关某张精致的面孔或某个特别的账号,而是在日常观察中,切实感受到这个群体衍生出的种种问题,正以一种无形却强大的力量,影响着我们的生活与价值判断。

一、价值倒悬:劳动异化的现代性困境

在网红经济的畸形生态中,劳动价值被无情扭曲。三甲医院的医生在手术台前连续奋战12小时,凭借精湛的医术从死神手中夺回生命,换来的合法收入却不及网红3小时直播晃香槟杯的所得;科研团队耗费无数心血,青丝熬成白发研发出专利,不仅要缴纳20%的个税,其转化收益甚至比不上主播一场带货的利润。这种“手艺不值钱,嘴炮能暴富”的荒诞现象,本质上是对劳动价值的降维打击。这种困惑,不是针对某个网红的高收入,而是忧虑整个社会的价值导向正在被扭曲,让踏实奋斗的意义变得模糊。

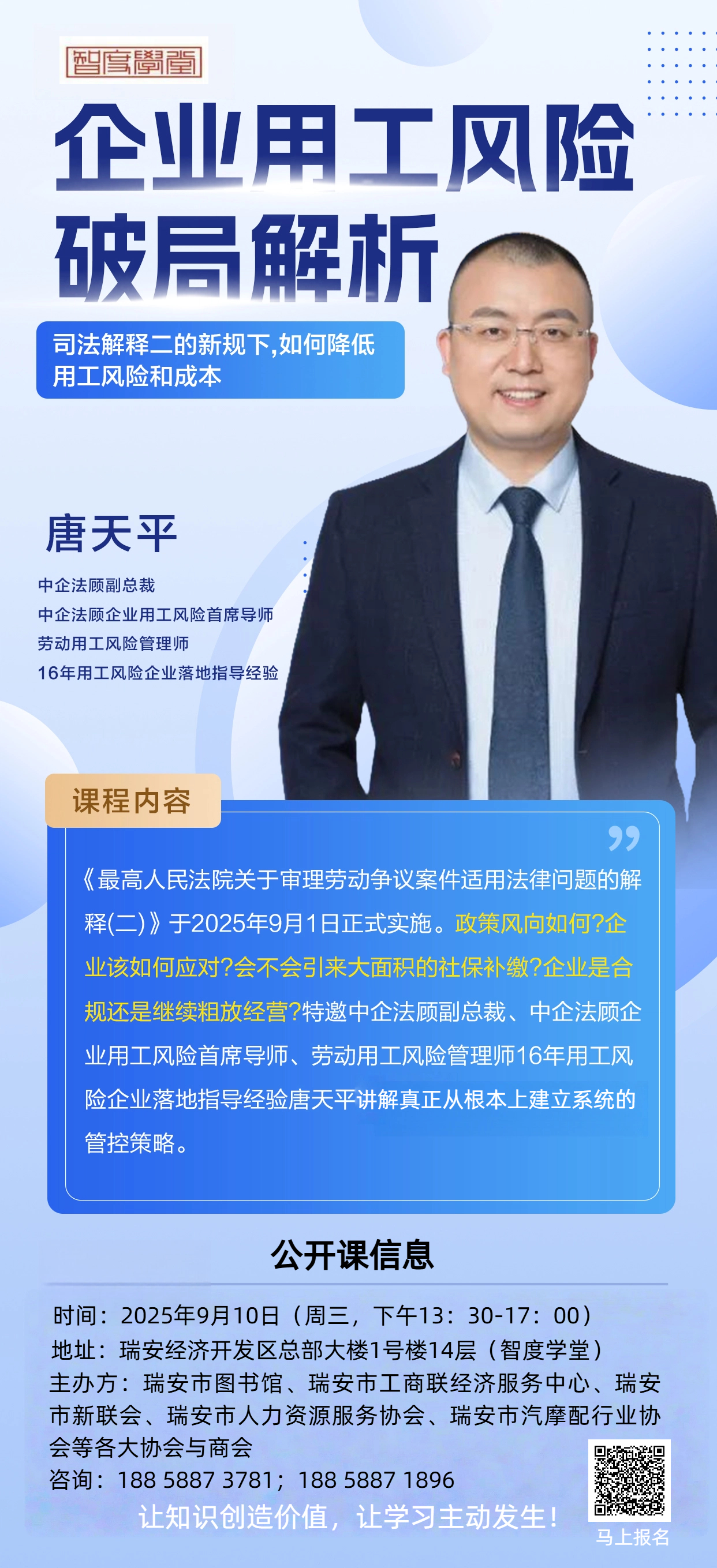

广东惠州高赋帅文化传媒有限公司及广州玖亿财税顾问有限公司的违法案例,更是将这种价值倒悬体现得淋漓尽致。2021年3月至2023年5月期间,他们通过设立空壳企业虚开发票,将主播收入伪装成“企业服务费”,规避个人所得税代扣代缴义务,协助主播隐匿收入超16亿元,偷逃个人所得税3200万元。

当真正创造价值的劳动者在为社会发展默默奉献时,网红们却通过不正当手段攫取巨额财富,让整个社会的价值天平严重失衡。这种财富分配的不公,正在瓦解人们对“劳动创造价值”这一基本信念的认知。

二、虚假共识:景观社会的认知殖民

网红经济早已沦为虚假与欺骗的温床。从人设到商品,无处不是精心设计的骗局。22岁住豪宅的网红小柔,背后是MCN用17家空壳公司洗钱;所谓“上市公司老板跪地求支持”的感人场景,不过是按小时计费的群演剧本;9.9元的“纯金吊坠”实则镀铜,199元的“钻石护肤品”成本仅20元,就连打着“助农”旗号的直播,背后也可能是烂果分装的黑心勾当。

我并非否定所有网红的真诚与努力,但当行业乱象成为常态,当虚假营销成为流量密码,消费者对整个群体的信任,也在不知不觉中被蚕食殆尽。

更令人愤怒的是,这种虚假已经形成了完整的产业链。坑位费、佣金、洗钱闭环,甚至平台内部也充斥着腐败。抖音前员工受贿430万给流量倾斜,徐州主播曹某某夫妇为保播行贿50万,整个行业从里到外腐烂不堪。消费者在虚假的营销攻势下,成为了待宰的羔羊,他们的信任被无情利用,而真实的信息与价值却被淹没在虚假的景观之中。

当虚假成为常态,当欺骗成为手段,网红经济早已背离了商业的本质,沦为了一场赤裸裸的掠夺游戏。

三、制度困局:监管科技的魔幻博弈

网红经济的乱象屡禁不止,根源在于法律与监管的滞后。高赋帅案中,MCN机构虚开发票2.26亿,偷税2100万,最终罚款4268万,看似严厉的处罚,与他们隐匿的16亿主播收入相比,不过是九牛一毛;徐州主播曹某某夫妇9.6亿收入仅缴税4.5万,被查后补缴1700万,账号仍能继续运营。

违法成本过低,暴利诱惑巨大,使得行业乱象如同野草一般,春风吹又生。更具讽刺意味的是,许多网红在被查前还被平台奉为“纳税大户”,享受流量扶持。法律的滞后性让违规者有恃无恐,算法的茧房效应让消费者陷入信息盲区,而平台的逐利性则让监管措施形同虚设。这种制度困局,不仅助长了网红经济的乱象,更让整个社会的公平正义受到挑战。当违法者逍遥法外,当规则被肆意践踏,我们的社会秩序又该如何维系?

四、网红戏精的税务迷思

镜头前,网红握着麦克风泪光闪烁:“家人们,我们团队每天熬到凌晨,就是想给大家争取最低的价格……”而当直播间礼物纷飞时,经纪人拿着财务报表提议:“这个月直播打赏1200万,按之前的方案,走三家空壳公司拆分,个税能压到5%。”

面对45%的个税,网红尖叫着抗拒,在经纪人提出用“工作室核定征收”避税时,虽有犹豫,但很快被顶流成功避税的案例说服,抱着“查到再说”的赌徒心态,只想先付别墅首付。当税务局电话打来,她一边对着镜头试戴虚假宣传的“纯金”项链,一边冷笑:“查不到我就是合规,查到我就是政策有问题!”还在粉丝群伪装遵纪守法。直到稽查通知书下达,她又瞬间瘫坐抽泣,甩锅给代理记账公司,在镜头前装成受害者,声称以后会加强税务学习。这种荒诞的“税务表演”,只是行业潜规则的冰山一角。

平台将网红奉为“纳税大户”给予流量扶持,监管科技追不上资本逃逸速度,违法成本与暴利失衡,让“钻空子”成了行业默认规则,踏实守法者反而成了“异类”。

五、价值观毒化:下一代的认知颠覆

某小学调查显示,63%的孩子梦想成为网红,“找MCN包装逃税”被视为快速致富的“捷径”。当科学家、医生、教师的职业荣光被流量淹没,当“开滤镜卖惨”“钻法律空子”成为成功模板,社会的底层逻辑正在被改写——我们该教孩子相信“知识改变命运”,还是“流量决定一切”?这份担忧,无关某个网红的个人行为,而是害怕整个社会的精神传承在流量诱惑下发生偏移。

这种毒化潜移默化:孩子们在直播间看到的不是真实的奋斗,而是虚假的奢靡;学到的不是规则意识,而是如何利用漏洞。当“网红”成为“人生赢家”的代名词,踏实、专注、奉献等价值共识将荡然无存。

六、舆论畸变:情绪对真相的绞杀

网络舆论场的两大机制加剧了社会撕裂。其一是算法编织的“信息茧房”。平台借助大数据与算法,根据用户过往行为偏好,为每个人量身打造信息世界。这使得山西订婚案中,支持女性权益与质疑“骗婚”的观点在各自圈层内不断极化,理性讨论空间被压缩;成都四十九中事件里,性别议题被扭曲为流量工具,极端言论掩盖了事件本质。

用户长期困在与自身观点相符的信息圈子中,失去理解多元观点的能力,不同立场群体间的鸿沟愈发加深。

其二是匿名性催生的“情绪狂欢”。在互联网匿名环境下,部分网友肆意宣泄情绪,将键盘化作伤人武器。

杭州女子取快递被造谣案中,匿名网友用“荡妇羞辱”宣泄对婚姻的焦虑;上海疫情期间,女子打赏外卖员遭网暴,匿名评论将个人挫折转化为对特定群体的攻击。而一些网红为了流量,刻意制造争议话题,点燃大众情绪,引导舆论走向,完全不顾事实真相。

这种舆论乱象不仅伤害当事人,还破坏网络环境,让社会陷入浮躁、非理性的氛围,使公众难以探寻事件的真实面貌,加剧社会信任危机。我对这种现象的反思,并非针对某个网红的言论,而是意识到当流量成为唯一追求,整个网络生态的理性与真实都将被边缘化。

七、击碎滤镜:在真实中重建价值

网红经济的本质,是资本、技术与人性弱点的合谋。但打破荒诞的钥匙,握在每个个体手中。

监管层面,税务部门正推进穿透式监管,让MCN的财务迷宫无所遁形;平台尝试算法透明化,让优质内容突破流量垄断;校园里,科学家走进课堂讲述真实的奋斗,正在重塑孩子们的偶像观。

作为普通人,我们可以在直播间按下购买键前多问一句“这是真实需求还是消费幻觉”,在刷到争议话题时多等一等真相,在孩子向往网红时,带他们看看凌晨实验室的灯光、手术室外的坚守——这些真实的场景,才是价值的根基。

当我们拒绝为滤镜买单,当社会不再追捧虚假的“成功”,那些靠话术堆砌的泡沫终将破裂。这不是对某个群体的全盘否定,而是希望通过反思,让网络世界回归真诚与理性。

真正的尊重,永远属于用双手创造价值的人;真正的进步,永远源自对真实的敬畏与坚守。这或许才是我们讨厌网红的终极原因:他们撕裂的不仅是价值体系,更是我们对“一分耕耘一分收获”的信仰。而这份信仰,值得我们拼尽全力守护。

请先 登录后发表评论 ~