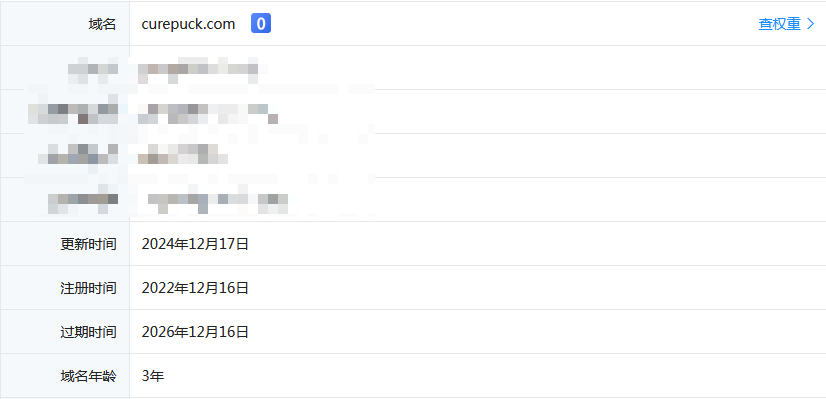

一日遭抢注,费数月方追回!CurePuck.com域名纠纷事件浮出水面,品牌方该如何应对反击?

在数字时代,域名不仅是企业的线上门面,更是品牌价值的核心资产。然而,加拿大公司Keirton Inc.的经历却为所有企业敲响了警钟:新品牌“CURE PUCK”发布仅一天,其核心域名CurePuck.com就被竞争对手抢注,跳转至对手官网!

这场发生在2022年底的域名争议案,最终以Keirton通过世界知识产权组织(WIPO)仲裁胜诉告终,但数月的维权过程和潜在的品牌流失让人唏嘘。

2022年底,Keirton Inc.在一次行业展会上高调推出新品牌“CURE PUCK”,一款定位高端的创新产品,引发广泛关注。然而,展会刚落幕,Keirton却发现CurePuck.com已被竞争对手注册。这家对手运营着名为“CURETUBE”的品牌,并将CurePuck.com设置为跳转链接,直接引导至其自家官网。

这种行为不仅涉嫌恶意引流,还可能造成消费者混淆,误以为“CURE PUCK”与“CURETUBE”存在关联。Keirton迅速行动,向WIPO提起域名仲裁,指控对方恶意抢注,企图利用其品牌热度谋取不正当利益。

WIPO根据《统一域名争议解决政策》(UDRP)的三大要素做出裁决,支持Keirton的主张,最终将CurePuck.com归还。

域名与商标相同或高度相似——CurePuck.com与Keirton的“CURE PUCK”商标高度一致,足以造成混淆。

被投诉人对域名无合法权益——竞争对手无法证明其对CurePuck.com拥有合法权利或正当使用目的。

域名注册和使用具有恶意——对方在Keirton发布品牌后迅速抢注,并将域名跳转至自家官网,明显意在蹭热度或误导消费者。

WIPO认定,竞争对手的抢注行为满足“恶意注册和使用”的条件,裁定将域名转回Keirton名下。然而,尽管胜诉,这场维权耗费了数月时间,期间CurePuck.com被占用,可能已导致Keirton错失流量、客户,甚至品牌声誉受损。

CurePuck.com案例并非孤例。在互联网时代,域名抢注早已形成灰色产业链。一些投机者或竞争对手通过监控新品牌发布会、商标注册信息或行业动态,抢先注册相关域名,或囤积待价而沽,或恶意跳转引流,甚至敲诈原品牌方高价回购。

CurePuck.com的抢注者显然深谙此道,在Keirton高调发布“CURE PUCK”后仅一天就出手,精准打击了品牌方的软肋。

域名仲裁虽然为品牌方提供了维权依据,但仲裁过程并非万能药。仲裁需要准备充分的证据,例如商标注册证明、品牌宣传记录等,耗时耗力。

此外,仲裁期间,域名仍由抢注者控制,可能持续造成品牌损失。更重要的是,仲裁费用和时间成本对中小企业而言并不友好。

据统计,WIPO仲裁的平均费用在数千美元,复杂案件可能更高,而从提交到裁决通常需要2-6个月。这意味着,即使胜诉,品牌方也可能付出高昂的隐性成本,比如错失的市场机会和品牌信任危机。

CurePuck.com案例的最大教训是:域名保护绝不能滞后于品牌发布。对于企业而言,域名不仅是网址,更是品牌在线上的核心入口和数字资产。一个与品牌高度契合的域名,如CurePuck.com,不仅能提升品牌辨识度,还能优化搜索引擎排名,吸引更多流量。

然而,一旦被抢注,企业可能面临流量流失、消费者混淆,甚至品牌信誉危机。

为了避免类似风险,企业需要在品牌策划初期就布局域名保护:提前注册核心域名,如.com、.cn、.net等主流后缀;注册常见拼写变体(如Cure-Puck.com、CurePucks.com)或易混淆形式,防止被恶意利用;利用专业服务监控品牌相关域名的注册情况,及时发现潜在抢注行为;尽早注册商标,因为商标是域名仲裁的关键依据。

对于预算有限的中小企业,优先注册.com域名是性价比最高的选择,因为.com作为最权威的后缀,商业价值和品牌信任度无可替代。此外,可以考虑低成本的防御性注册,例如保护主要市场区域的后缀(如.cn、.eu)。

请先 登录后发表评论 ~