困在算法中的…所有

在进入AI驱动新工业革命的讨论之前,我们不得不正视前一波技术浪潮——以“大数据”和“算法”为核心——所带来的现实困境和未能兑现的承诺。曾几何时,“大数据”被视为解决一切问题的灵丹妙药,仿佛只要拥有足够的数据,辅以精密的算法,就能洞察一切规律,优化所有决策,甚至预测未来。无数企业和行业投入巨资构建数据仓库、研发推荐算法、押注精准营销,认为握住了数据,就握住了未来。

这种迷思在各个领域都有体现。在工业界,人们期待通过大数据分析实现极致的预测性维护、优化排产、控制质量;在零售业,精准推荐和个性化定价被视为提升GMV(商品交易总额)和用户粘性的终极武器;而在文创领域,甚至出现了Netflix等平台尝试用算法和用户观看数据来决定下一部剧应该拍什么、包含哪些元素(比如需要多少分钟主角出现、什么样的桥段最吸引人)的传说,似乎创意和艺术也能被数据公式所量化和预测。

然而,几年、十几年过去,大数据和算法的实践效果却远未达到人们最初的预期高度。

“大数据能解决一切”的神话正在破灭。 确实,大数据在某些领域提供了新的视角和工具,比如优化导航路线、预测交通流量、进行市场趋势的基本分析。但它们在解决更深层次、更具创新性或更复杂社会问题时显得力不从心。特别是那个关于Netflix算法决定剧本的金句,虽然其真实性有待商榷,但它恰恰象征了当时对算法预测和驱动创意的过度迷信。实践证明,真正打动人心的艺术和文化作品,其创造过程远非数据分析所能完全指导,过度依赖数据反而可能导致内容的同质化、平庸化,最终难以产生持续的影响力,甚至被市场抛弃。

更令人忧虑的是,大数据和算法在实践中暴露出越来越多的负面效应,许多参与者非但没有被赋能和解放,反而被某种无形的数字牢笼所“困住”。

1.骑手被困在“最优化算法”里

在外卖、即时物流等领域,平台的派单和评价算法为了追求效率和成本的极致优化,往往设置了不近人情的配送时间和严苛的考核标准。大数据分析出的“最优路径”和“最短时间”,将个体劳动者的弹性和自主性压榨殆尽,使他们成为算法驱动的机器的延伸,困于不断跳动的数字指令和可能随时降临的罚款风险中,这是一种深刻的“算法异化”。

2.消费者被算法“关进茧房”

零售、内容平台等的推荐算法基于用户过去的浏览、购买和互动数据,不断推送相似的内容和商品,意图最大化用户的停留时间和消费。久而久之,用户被锁进自己兴趣和偏好的狭小空间——“信息茧房”,视野变得日益狭窄,难以接触到多元化的信息和观点,消费选择也可能被算法的隐形引导所操纵,而非基于全面的认知。这虽然短期提升了平台的某些指标,却损害了用户的长远利益和社会的多元生态。

3.品牌商在流量算法中迷失

对于依赖平台进行销售和推广的品牌商而言,他们曾一度享受算法带来的精准流量和转化。然而,随着平台算法规则的频繁变动、流量成本的水涨船高以及过度强调短期转化率,品牌商发现自己被算法“绑架”。他们不得不为了算法的偏好而调整产品呈现、营销策略,甚至牺牲品牌长期价值去迎合短期的流量逻辑。更危险的是,算法可能驱动消费者进行超前或过度消费(如电商大促),一时拉高销量,却透支了未来的消费意愿和品牌忠诚度。长此以往,品牌并没有真正建立起与消费者的稳固连接,而是困于平台算法无休止的追逐游戏中。

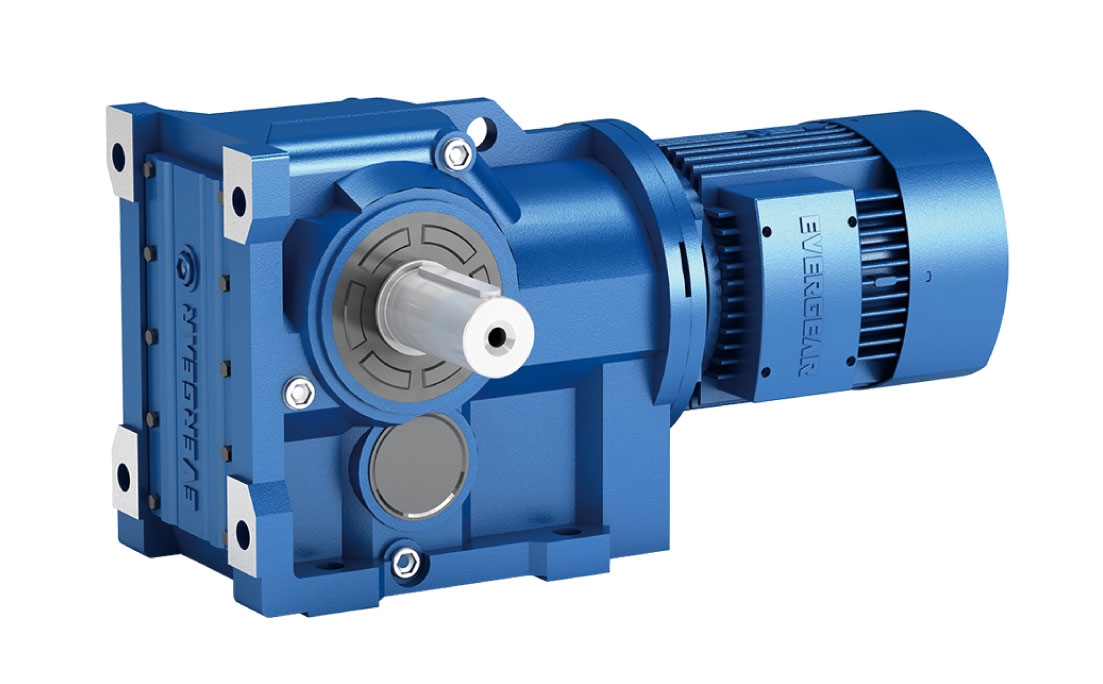

4.工业的数据鸿沟与应用瓶颈

尽管工业界积累了大量生产运营数据,但这些数据往往碎片化、非标准化,“烟囱林立”,难以打通和整合进行深层次分析。即使进行了分析,也多用于事后追溯或简单的趋势预测,缺乏对复杂系统进行实时优化和智能决策的能力。传统算法在面对高维度、非线性、时变性的工业复杂系统时显得力不从心,未能真正驱动生产模式的根本性变革,许多工业企业仍然困于“数据有了,但不知道怎么用,用了提升也不大”的尴尬境地。

请先 登录后发表评论 ~