高盛:高关税救不了美国制造,中国仍将继续扩大制造业出口份额

图片 | 来自网络

原创整理 | TOP创新区研究院,FTA Group

转载引用请注明出处。内容仅供交流学习,不做任何商业用途,不代表任何投资建议。

如有侵权请联系后台删除。

上周四,高盛最新发布了一篇分析,旗帜鲜明地表示:

加关税救不了美国制造业。

高盛指出,关税或许能提供一时保护,却无法解决根本矛盾——技术落后、效率低下,才是制造业竞争力下滑的真正原因。

高盛强调,“创新步伐的加快——可能来自机器人技术和生成式AI的最新进展——仍是最有可能扭转制造业生产率长期停滞的催化剂”

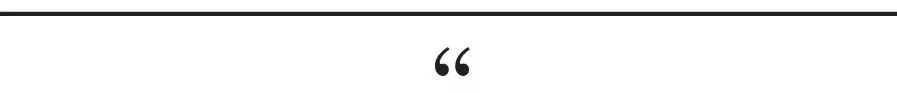

2025年4月,美国制造耐用品新订单环比下降6.3%,创近三年最大跌幅;

铁锈地带的“重振承诺”迟迟未兑现,大多数新增制造业岗位集中在服务型制造,而非回迁重工业。

在高盛看来,

中国凭借成本优势和国家产业政策,仍将持续扩大其制造业出口份额 。

高盛的看法是技术创新。因为美国制造业“生产率长期停滞”的问题根源在于技术创新不足,而加速技术创新才是扭转局面的关键 。

此前,高盛估计美关税政策可能使GDP下降数千亿美元,但而技术创新则可为GDP带来几万亿美元的增量。

特别是随着越来越多企业将AI和机器人融入生产流程,生产效率与人均产出有了明显的提升。

比如——

亚马逊已经在仓储物流中大规模部署机器人,提高搬运效率;

在亚马逊的仓库里,一台名为 Vulcan 的机器人利用触觉和人工智能,从一个移动货架上取下一件商品。 图片来源:Wolf von Dewitz / picture alliance / Getty Images

百事公司用AI分析土壤和气候数据,帮助农民在正确的时间播种和灌溉;而做牛奶包装的利乐(Tetra Pak)则用AI预测不同配方在未来几个月的市场需求,提前调整生产计划。设备维修也变得“未雨绸缪”了——以前要等机器“罢工”才修,现在AI会提前预警,让工厂少停几次,损失也就少了几分。

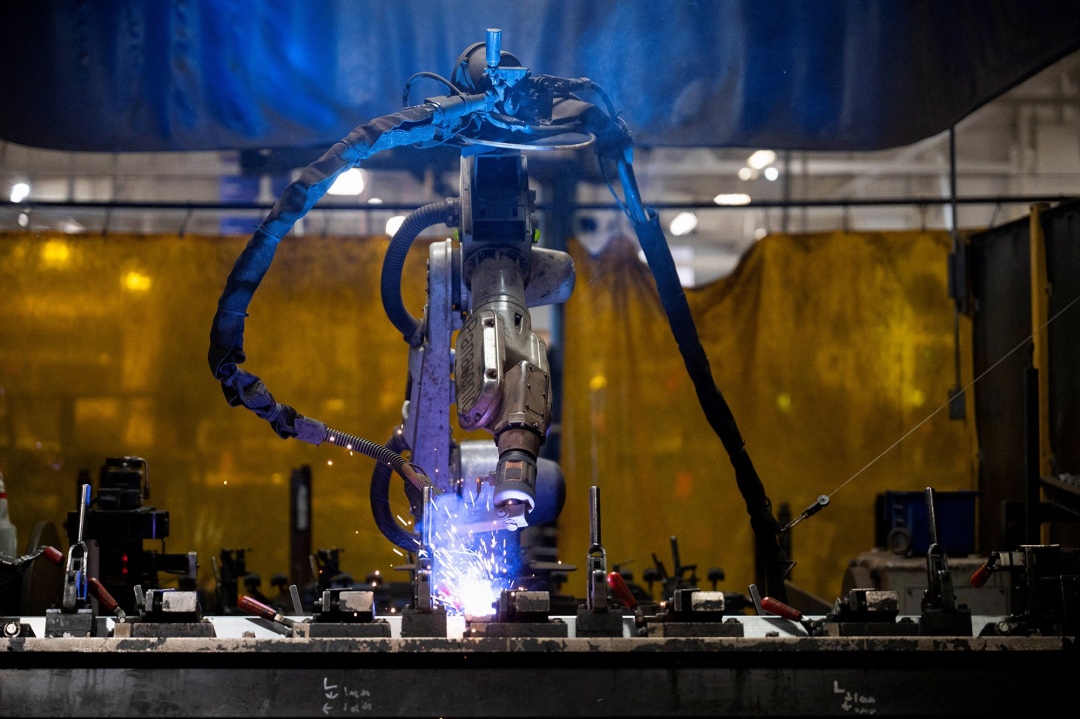

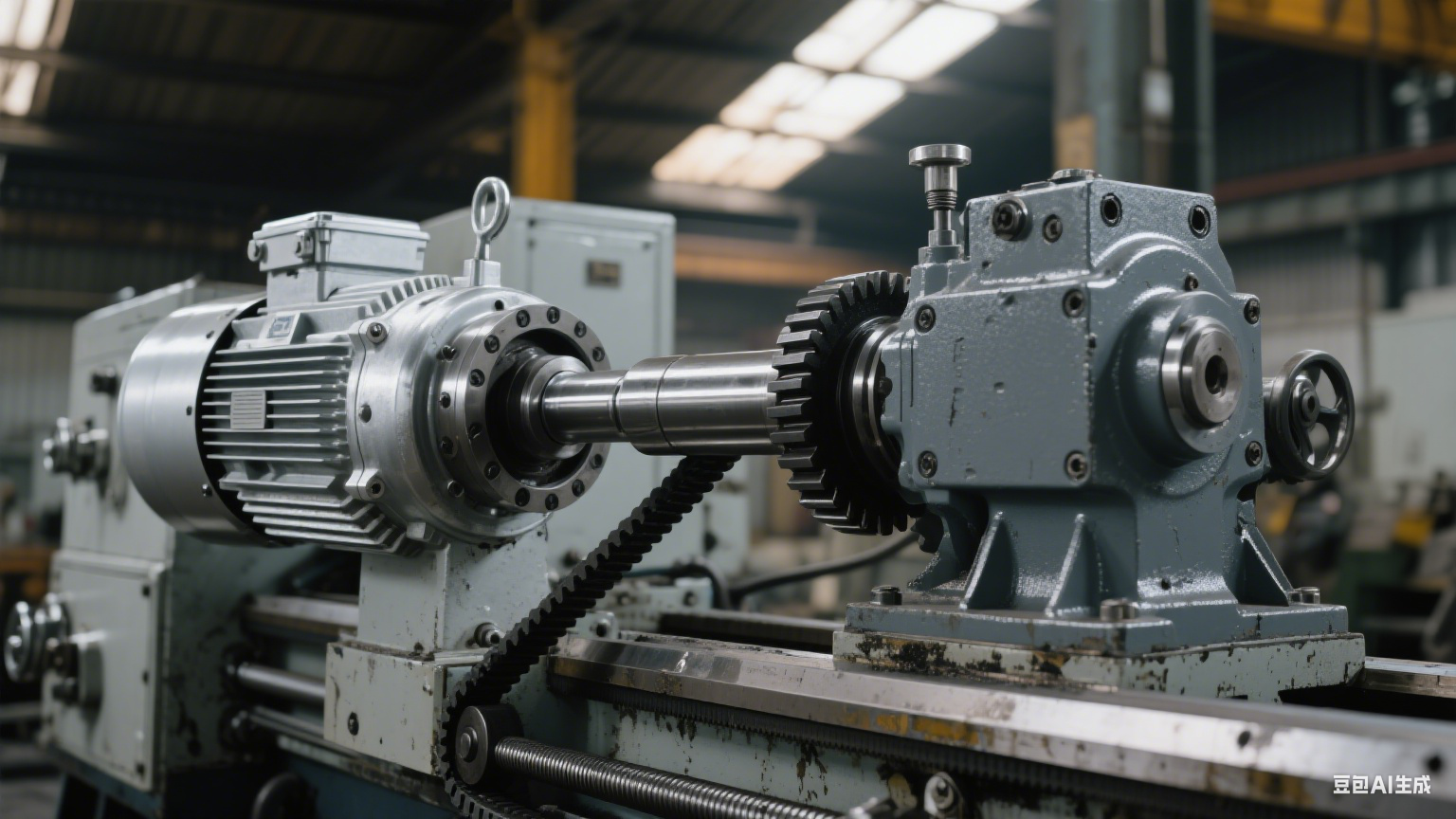

在全球制造版图重绘的今天,中美两国在“机器换人”这场深水区的角力中,起点和路径都存在显著差异。

中国的进展令人侧目。

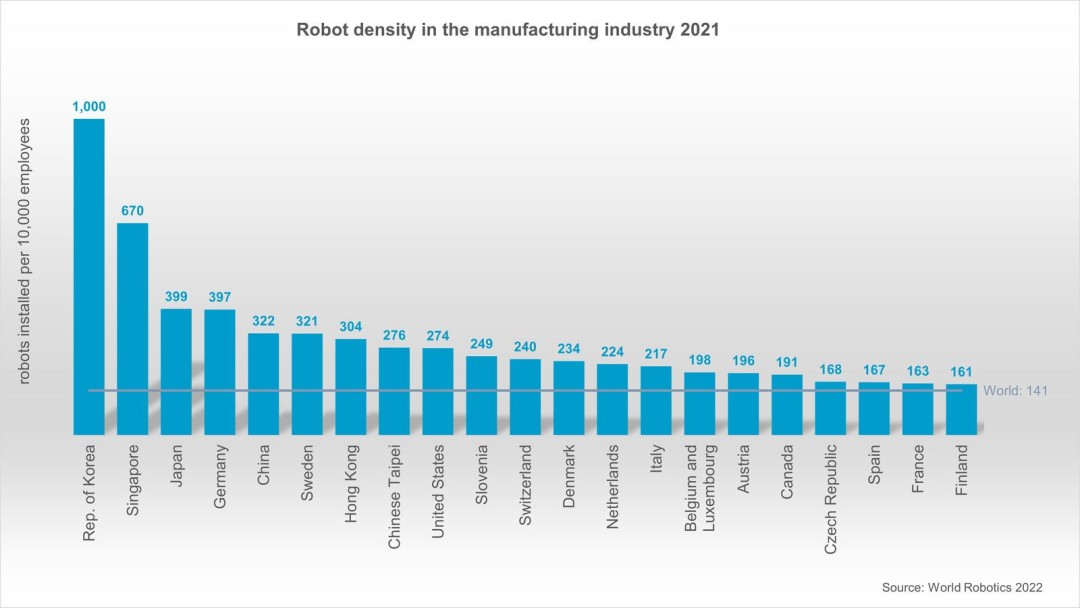

近年来我们在工业自动化方面投入巨大,成效显著。根据国际机器人联合会(IFR)的数据,2021年中国工业机器人密度已达每万名制造业员工322台,首次超过美国同期的274台 。

事实上,根据官方数据,中国过去十年里新增的工业机器人装机量占全球的一半以上。中国国家层面甚至宣布未来20年内将通过国投基金等形式投入近1万亿元人民币用于机器人、人工智能等高技术领域 ,进一步为制造业智能化提供政策支持。

在应用案例上,中国企业也体现出快速部署的趋势。

例如,特斯拉上海工厂报告其生产线自动化率已达到95%,并将焊装车间的自动化率几近100% 。通信装备和电子制造业中的龙头企业(如华为、比亚迪等)也普遍采用自动化生产线和AI质检系统。Foxconn(富士康)更将AI和数字双胞胎技术作为未来工厂的核心,通过与西门子合作构建“未来工厂”,在电子制造和自动驾驶汽车领域优化生产效率 。

高盛也承认,AI和自动化不是没有代价的。

他们预测,

在接下来的十年里,全球可能有多达三亿个工作岗位受到AI与自动化的冲击。

所以,对于一个国家来说,真正有前瞻性的工业政策,从来不是去“保住”旧的岗位,而是设法创造出新一代的工人——那些能够驾驭智能工具、理解数据逻辑、在数字车间里操控未来生产线的“新工匠”。

首先,是从政府端点燃引擎。

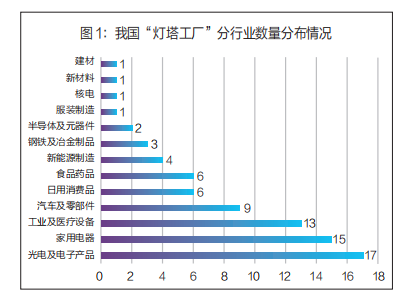

无论是研发补贴,还是税收激励,都可以成为推动车间变革的扳手。很多国家早已开始布局:德国设立工业4.0示范工厂,日本推动“智能制造伙伴联盟”,中国也有类似的“灯塔工厂”试点。

这里的关键在于,把钱用在真正能够升级工业神经系统的领域——AI算法、自动化硬件、工业传感网络等——并让科研院所、高校和企业形成协同合力,为下一代制造系统提供人才和技术的“底盘”。

其二,装上引擎还不够,还要有人会开。

自动化提升了效率,却也重塑了劳动力市场的地基。我们正在进入一个“训练成本”变成核心门槛的时代。一台自动化设备再聪明,也需要人去维护、校准、分析和调试。而这些新岗位,对工人的要求远远高于流水线时代。

因此,从现在起重新设计职业教育体系,提前开展再培训项目、构建有弹性的社会保障网,才是真正意义上的“智能制造战略”——技术不该是用来替代人的,而应该是用来强化人的。

其三,是构建可视化评估工具。

为了做出科学的决策,将不同政策(关税保护、研发补贴、教育培训等)与关键经济指标(就业、GDP、投资回报等)联系起来,甚至把关税、补贴、教育投资等多种政策路径纳入统一模型。例如,将宏观经济模型与行业生产率模型结合,形成“关税vs技术投资”的情景模拟工具,评估各种策略的长期影响。

这类可视化工具能够帮助政策制定者理清路径的成本收益,为制造业的发展制定更加精细的政策。

其实,美国制造业的复兴,目前面临的是路线之争:

核心矛盾在于是继续依赖贸易保护来“回避”竞争,还是选择拥抱技术创新来“迎接”挑战,是在“退守”与“升级”之间做选择。

高盛目前的研究和案例表明,

关税可以筑起一道墙,拖延竞争压力,但没法从根本上改变美国目前单位产出的成本结构。反之,唯有通过技术深化和组织升级,才能从“更聪明地生产”中走出效率困局。

而对站在另一端的中国来说,更值得深思的其实是镜像里的自己。

当AI智能化成为新工业体系的标配,当“生产率”的定义从拼规模转向拼算法,当全球产业分工悄然重构,

我们真正要关注的,不是美国怎么做,而是中国如何在智能制造浪潮中,占据标准、技术与信任的优势地位。

这意味着,我们要关注标准的制定力,技术的原创力,以及——最难得也最稀缺的——全球信任的积累力。

文明的迭代,不会属于最会喊口号的国家,

而会属于那些能持续更新认知、建设能力、并用真实行动说话的国家。

请先 登录后发表评论 ~