剑影月辉:李白诗酒岁月的盛唐狂歌

本文包含AI辅助创作内容

一、碎叶城的月光,照见少年大鹏

长安元年的碎叶城(今吉尔吉斯斯坦托克马克),商队驼铃与西域胡笳交织的夜空下,五岁的李白已能背诵《六甲》典籍。这个商贾之家的孩子(注:史料未明确李白为家中第十二子,此说无据),在丝绸之路的烽燧与马帮间长大,血液里流淌着胡商的果敢与诗人的浪漫。父亲李客的商队跨越葱岭,将波斯银币换成蜀绣,而小李白则在驼峰阴影下,或许已懵懂感受着西域的苍茫与辽阔。

二十年后,当他在峨眉山写下 “峨眉山月半轮秋,影入平羌江水流” 时,西域的月光早已化作笔尖的剑气,劈开了盛唐诗歌的苍穹。这座蜀中名山,成了他诗意觉醒的起点。

二、仗剑天涯:用脚印丈量盛唐版图

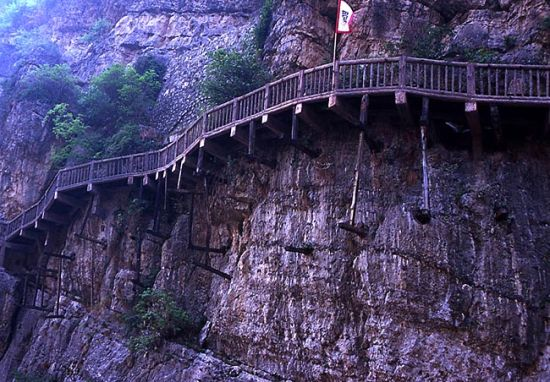

1. 蜀道难,难不住少年意气

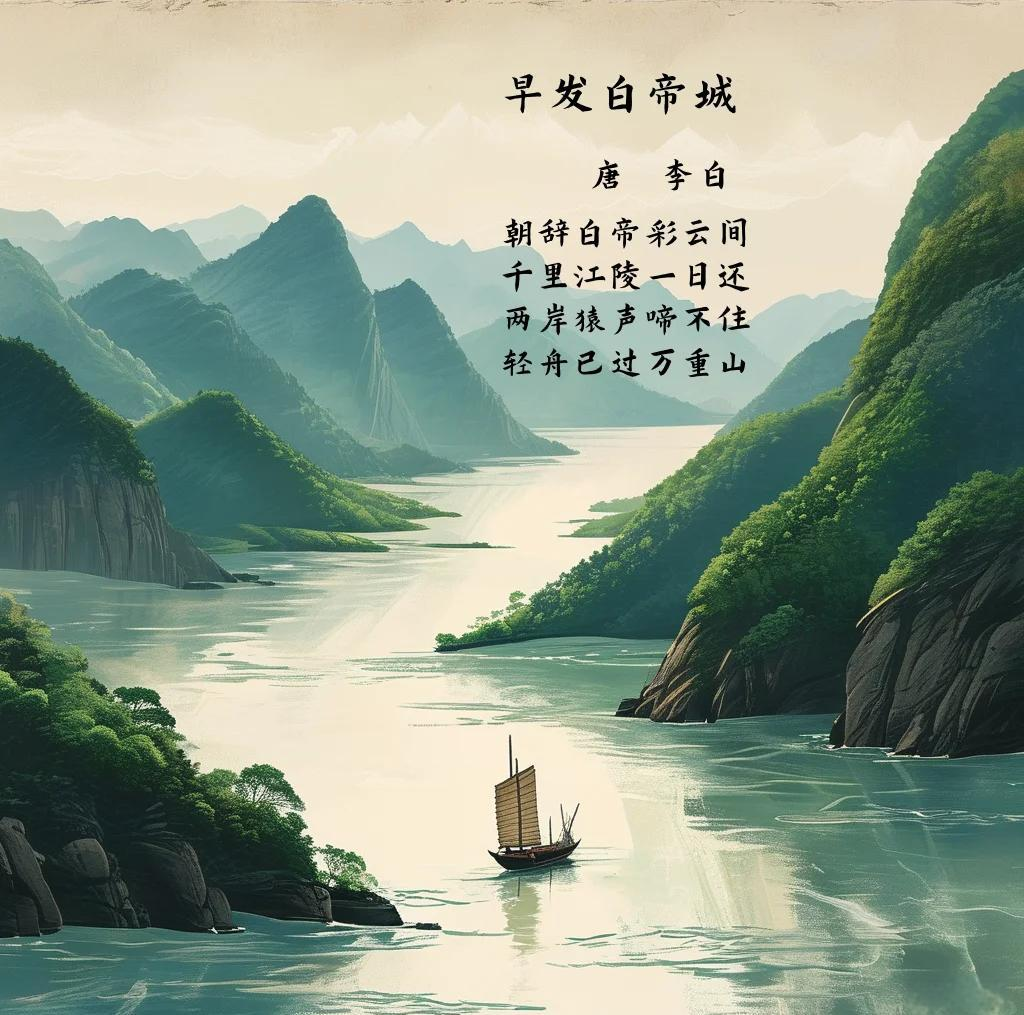

24 岁的李白 “仗剑去国”,在三峡的惊涛中完成成人礼。那首后来震古烁今的《蜀道难》,以 “噫吁嚱,危乎高哉!蜀道之难,难于上青天” 的呐喊,将地理天险升华为生命突围的隐喻。而多年后,当他从夜郎遇赦东归,才在长江的轻舟上写下 “朝辞白帝彩云间,千里江陵一日还”(《早发白帝城》),那是 58 岁的诗人与命运和解的轻快,而非 24 岁出蜀时的意气。他在白帝城彩云间纵酒,在三峡猿声里放歌,用诗行将险峻山川化为流动的盛唐画卷。

2. 天门山:楚江开处的少年豪情

行至当涂,只见天门山如神斧劈开长江,李白提笔写下 “天门中断楚江开,碧水东流至此回”(《望天门山》)。这首诗约作于开元十三年(725 年),此时的诗人尚未踏入长安官场,眼中只有冲破山峦的江水般的蓬勃生命力,何来 “翰林院的郁结”?山风掠过他的青衫,吹动的是未染尘埃的诗火。

3. 庐山瀑布:银河落九天的少年狂想

开元十四年(726 年)左右,年轻的李白以游仙之姿登临庐山香炉峰。当阳光穿透云雾,他笔下的瀑布突破物理极限,化作 “飞流直下三千尺,疑是银河落九天”(《望庐山瀑布》其二)的宇宙奇观。这座名山见证了他对自然的拥抱 —— 不是用脚步,而是用想象。文中 “天宝十五载” 的时间表述有误,此时李白因安史之乱已卷入政治漩涡,无暇漫游庐山。

三、长安梦碎:醉卧宫阙的清醒者

1. 翰林院的黄金牢笼

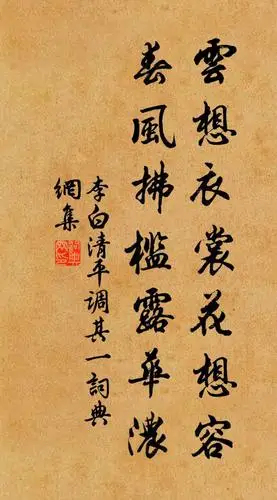

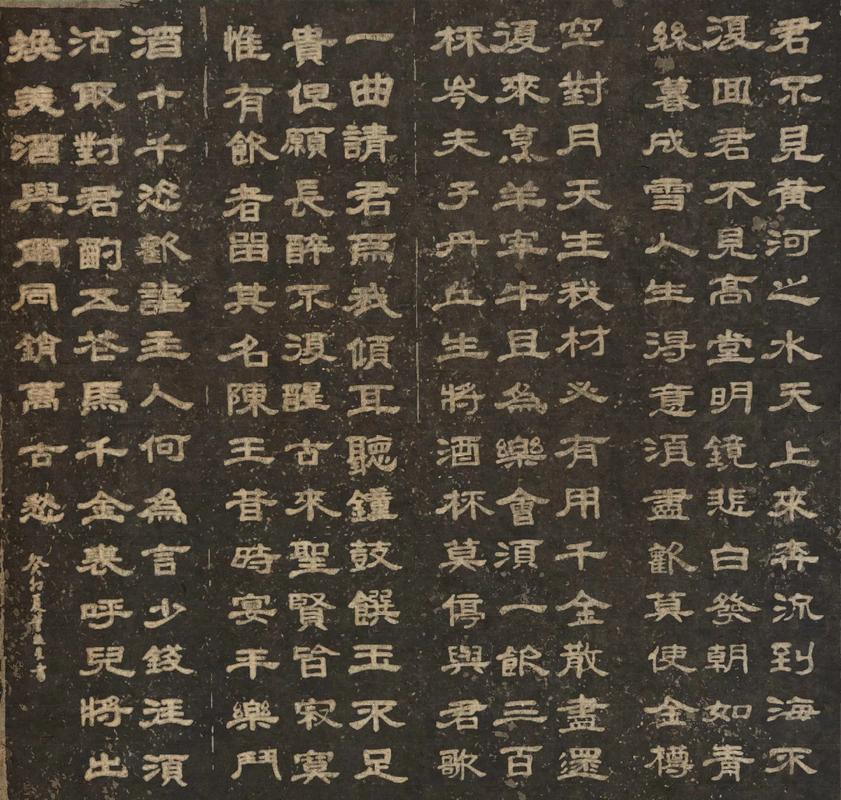

天宝二载,42 岁的李白踏入大明宫。玄宗降辇相迎,七宝床赐食,御手调羹,这是诗人一生最接近权力中心的时刻。他写下《清平调》“云想衣裳花想容”,用牡丹喻贵妃,用露华比盛唐。但当他发现翰林供奉不过是 “以诗娱主” 的弄臣角色,便在离开长安后的《行路难》中发出呐喊:“停杯投箸不能食,拔剑四顾心茫然!”(《行路难》三首约作于天宝三载 “赐金放还” 后)金樽清酒、玉盘珍羞,挡不住他对 “欲济苍生” 理想的渴望。

2. 力士脱靴:一场传说中的叛逆

“醉酒让高力士脱靴” 是后世演绎的浪漫传说,正史中并无明确记载。但李白确实以 “安能摧眉折腰事权贵” 的姿态,拒绝被官场规训。他深知 “天生我材必有用” 的抱负,不应困于 “云想衣裳” 的脂粉气中。于是,他在《将进酒》中狂歌:“人生得意须尽欢,莫使金樽空对月”,用酒浆浇灌被现实灼伤的灵魂。

四、乱世浮沉:诗人的最后狂歌

1. 永王幕府:理想主义的回光返照

安史之乱爆发后,55 岁的李白入永王李璘幕府(文中 “57 岁” 表述略误,李璘叛乱发生于 756 年,李白时年 55 岁)。在《永王东巡歌》中,他写下 “但用东山谢安石,为君谈笑静胡沙”,将平叛比作谢安弈棋。然而,这场政治豪赌最终将他推向流放夜郎的深渊。乾元二年(759 年),李白遇赦后从白帝城返回,写下《早发白帝城》,用轻快的笔触掩盖内心的苍凉。

2. 采石矶:月光与江水的永恒传说

宝应元年(762 年)冬,李白病逝于当涂族叔李阳冰家,葬于青山脚下,面朝长江。临终前,他在《临路歌》中自比折翼大鹏:“大鹏飞兮振八裔,中天摧兮力不济”。文中 “江心月影中纵身一跃” 是后世附会的传说,并非史实。这位诗人以《临路歌》作结,恰如他生前所写:“永结无情游,相期邈云汉”,将生命的终结化作精神的永恒。

五、盛唐的倒影:李白如何定义一个时代

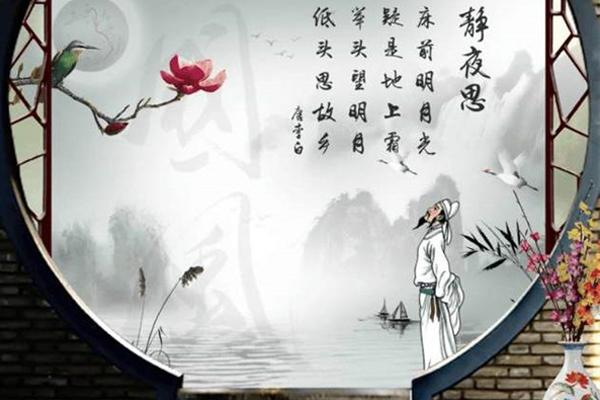

当我们在扬州旅舍吟诵 “举头望明月,低头思故乡”,

在黄河岸边高歌 “君不见黄河之水天上来”,

李白的诗早已超越文学范畴,成为盛唐的精神图腾。

他的一生:

- 地理层面:行经多地,让 “李白游踪” 成为文化地理学的特殊坐标(“18 省、62 条江河” 为概数,无确切史料佐证)

- 精神层面:通过《蜀道难》的艰难、《将进酒》的狂放,重新定义中国人面对困境的姿态

- 语言层面:其诗句衍生出 “天生我材必有用”“千金散尽还复来” 等诸多经典名句,丰富了汉语的表达维度。

正如余光中所言:“酒入豪肠,七分酿成了月光,余下的三分啸成剑气,绣口一吐就半个盛唐。” 李白的伟大,在于他始终保持着 “仰天大笑出门去” 的少年心气。从碎叶城的驼铃到采石矶的江声,这位永远在路上的盛唐诗人,用诗酒将有限生命酿成永恒的月光。

请先 登录后发表评论 ~