摩根士丹利警告:中国正陷入“通缩+内卷”的双重困局

过去三年,中国经济正在经历一种奇怪的现象:

产能越扩张,价格越下跌,通缩越严重。

摩根士丹利认为,中国正陷入“通缩+内卷”的双重困局当中。

为了摆脱困境,中国正试图用“反内卷”来对抗这场持续已久的通缩危机。

那么问题来了:

这波“反内卷”,真能救中国经济吗?

答案是——远远不够。

因为,中国经济背后的真正问题,不是竞争太激烈,而是——

生产太多,消费太少。

单靠反内卷远远不够,中国,需要的是一次更彻底的“增长模式转型”。

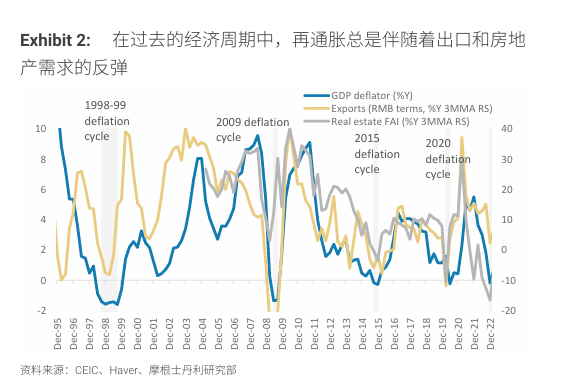

第一、现在的通缩,到底有多严重?

先看几个扎心的数据:

中国GDP平减指数已经连续9个季度为负,也就是说,我们整体经济的价格水平在持续下滑;

工业品出厂价,PPI更惨,已经连续33个月下降,企业越卖越亏,利润空间被挤压得所剩无几;

物价不涨,收入不涨,大家不敢消费、不敢投资。整个社会陷入一种越来越冷的通缩氛围。

第二、中国为什么陷入通缩怪圈?

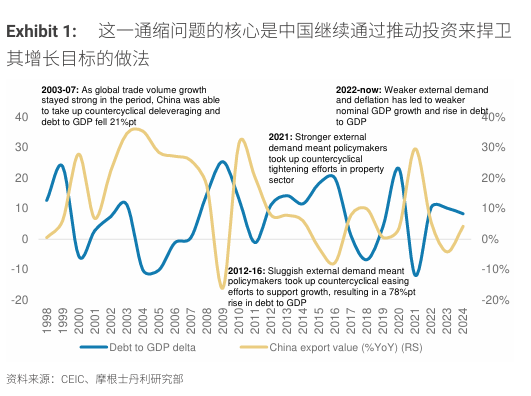

大摩认为,中国当前的通缩,不是偶然,而是长期过度投资导致的结果。

过去几年,为了对冲房地产的下滑,中国加大了对制造业和基础设施的投资,试图通过“稳投资”来维持GDP增长目标。

来看看几个关键数据,感受一下“中国投得有多猛”:

第一、自2021年Q2房价见顶以来,中国非房地产固定资产投资增长了 26%;

第二、制造业+基建投资占全社会投资比例已经高达 69%

第三、中国在全球总投资中的占比,达到了惊人的 26%。

这套“拼命砸钱保增长”的做法,短期内虽然撑住了GDP,但后遗症也很明显——产能严重过剩。

特别是房地产放缓后,资金迅速流向“新能源”“新基建”等热门赛道。但问题是:这些被决策层认为是新质生产力的行业,投资规模不是由真实市场需求驱动的,而是为了填补房地产下滑留下的增长缺口。

结果就是:

电动车电池:2025年中国的产能是全球总需求的1.3倍;

太阳能组件:中国供应量已经是全球需求的两倍以上。

新能源车是越造越多,价格却越卖越低。市场陷入无休止的价格战,打到最后连成本都赚不回来。

企业不敢停,只能硬着头皮卷,结果是:利润越来越薄,投资回报越来越差。

说白了,这就是典型的内卷+产能过剩

你多上点产能,我就打折;你打折,我干脆赔本卖。

大家都疯狂生产,结果却是:谁也赚不到钱,整个行业陷入“越干越穷”的死循环。

这就是当下中国通缩背后的深层逻辑。

第三、光靠“供给侧改革”不够,需求才是王道

很多人认为,既然产能太多,那就削减过剩产能不就行了?

摩根士丹利认为:光靠“去产能”,只是治标不治本。

回顾2015-2016年那一轮通缩,中国靠的不光是供给侧改革,真正把经济拉出泥潭的,是两大“救命稻草”:

房地产回暖 + 出口暴增。

这两架马车,一起发力,才让经济走出了通缩。

但这轮我们能靠谁?

靠房地产:人口下滑、需求疲软,靠刺激房地产?很难再奏效。

靠出口:地缘政治紧张、中美摩擦不断、全球经济放缓、外需这块也靠不住了;

也就是说,这一次,我们面对的是需求端下滑”+供给端过剩的双重挑战。

反内卷,不能只靠削产能;真正的出路,是激活内需!

摩根士丹利认为:

中国经济要走出通缩,光靠供给侧出清远远不够,必须从“投资驱动”转向“消费驱动”。

第四:那我们应该怎么办?

摩根士丹利给出了四个方向:

停止新增无效产能

不再一窝蜂上项目,避免重蹈“产能过剩→经济通缩”的恶性循环。主动削减现有过剩产能

这一步虽然痛,但必须迈出去。哪怕短期内GDP增速放缓,也要恢复行业资本回报率,从长远来看,这才是真正止损。接受更低的GDP增长目标

不再一味追求“5%以上”的增速目标,改为追求“高质量发展”。加大对农民工、农村居民的社保投入

想让消费起来,得先让老百姓有安全感。让他们敢花钱、能消费,真正把“内需”这块短板补上来。

说到底:想解决通缩,得先让普通人“敢花钱”。

但问题在于——说起来容易,做起来难。

过去十几年,政策一直在说“转型”,但每当经济增长遇到压力,最终还是回到老路:靠投资“续命”,靠基建“托底”。

这种习惯已经形成了路径依赖。

而现在,这条老路走不下去了,摩根士丹利的结论是:想真正摆脱通缩,就必须彻底告别“靠投资托底”的旧模式。

最后总结一下:转型是经济的唯一出路

说白了,中国不缺产能,缺的是消费。

摩根士丹利的话已经很直白了:

别再靠投资来硬撑经济了。

要真正破局,必须让老百姓敢消费、愿意消费、有能力消费,

否则,通缩的路,还会继续走下去

请先 登录后发表评论 ~