鲁迅抽烟墙被投诉,有一种力量拖拽着我们往下坠

智者阅读群书 亦阅历人生

作者/圈儿

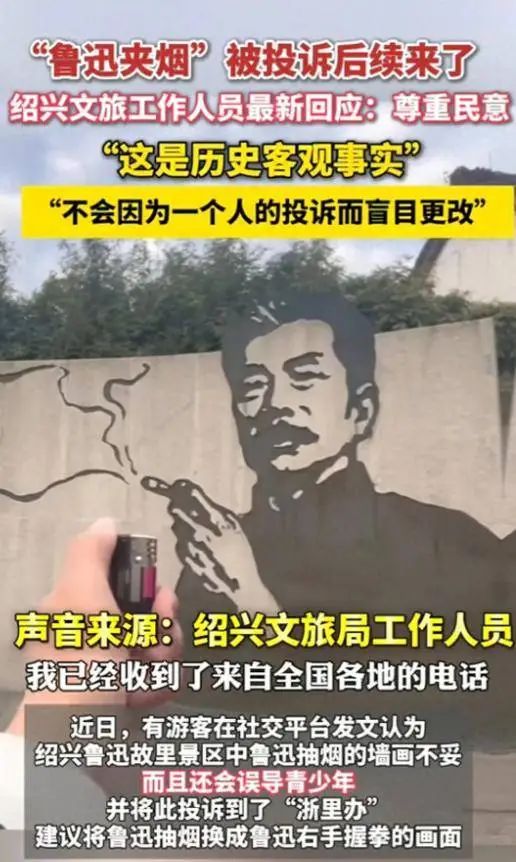

这几天有条新闻爆了:绍兴鲁迅纪念馆的一幅墙画,因为鲁迅先生叼着烟,被一位“控烟志愿者”投诉“可能误导青少年”。对方的改造建议也很朴素——把烟拿掉,换成握拳。理由当然是为了孩子好。

这事儿一出来,立刻炸了锅。

支持的人说,现在国家大力控烟,公共场所要考虑示范效应,鲁迅是教科书人物,得立规矩。

反对的人则说:“那是不是也要把李白的酒杯换成茶壶?把司马光的石头换成橡皮球?”

说到底,这件事引发的焦虑,不是烟本身,而是我们要不要用今天的标准去改造昨天的历史。

鲁迅抽烟,是真的;抽烟有害健康,也是真的。

但把真实抹掉,换成一幅“洁净的完人画像”,对孩子真的更有教育意义吗?

目前,官方已经介入,人日报公众号也发了文章,支持鲁迅。

可能,这个话题就这么“来也匆匆,去也匆匆”的离开我们的视线。

但是我不这么想。

清华大学法学院教授劳东燕之前写过一篇文章,她说:“这些年来,明显感觉社会中一直有股力量拖拽着几乎所有人向下坠落,并且这股力量变得越来越强。很多美好的东西被无情地打碎与摧毁,公然地表现粗鄙被认为是真性情,这样的粗鄙在网络中连成一片彼此遥相呼应,声势还越来越大。”

她还说:“在这样的环境中,不愿意一起坠落的人,只因为想要保持在原来的位置,都会被认为有罪。”

这几天,我一直在思考,劳教授所称的“拖拽着几乎所有人向下坠落”的力量,到底是什么?

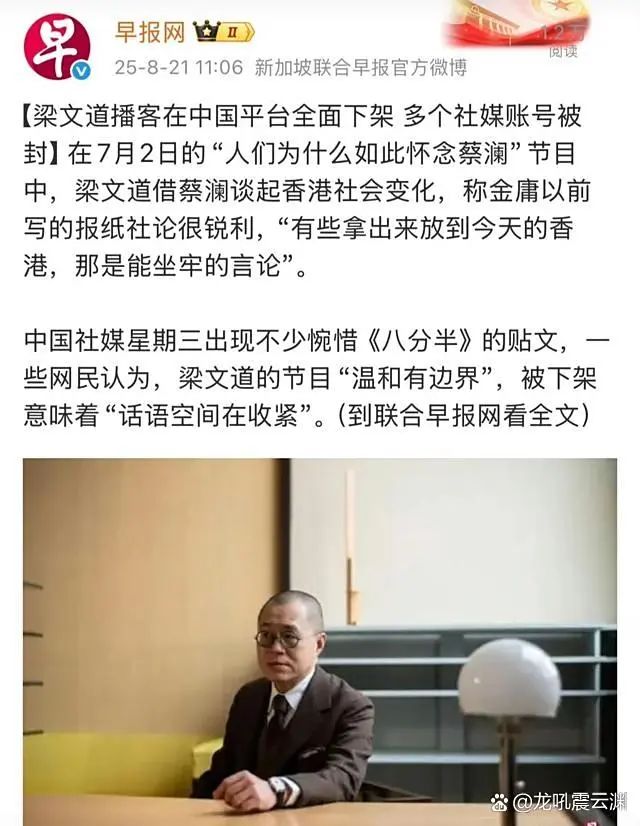

就像前几天,梁文道的节目被禁止一样,也是有一种力量,让人猝不及防。

这两件事的逻辑差不多:有人总喜欢打着“为了你好”的旗号,把复杂的东西先简化,再净化,最后干脆消音。

他们只希望,鲁迅只剩下握拳,只希望类似梁文道这样的人沉默。

问题是,这样“净化”出来的结果,真的是我们想要的吗?

孩子看到鲁迅抽烟,就会学会抽烟吗?听了梁文道的节目,就会学会“危险的思考”吗?

如果答案是“会”,那我们实在把孩子、把公众、也把自己,想得太脆弱了。

近年来,公共文化领域的诸多事物,动辄遭反智主义的各种举报投诉,以“政治正确”裹挟强大的网络舆论而屡屡得逞。它的路径通常是这样的:

第一步,找一个看上去不会错的入口——“为了孩子好”“为了社会好”。

第二步,用当下的标准去改造过去的真实、现在的表达,把风险降到最低。

第三步,制造一个更体面的场景。

这种排斥机制,直接消解社会对不同文化形态的包容性,导致审美生态的单一化,以及群体审美认知的弱智化、粗鄙化。

你看短视频平台,全是千篇一律的模子。刚开始大家觉得新鲜,觉得有趣,觉得美女真美,而现在呢,我想稍微有认知的人,都刷的想吐吧。

都他么什么玩意儿。我们曾经的真善美,都去哪儿了。

当然,网络环境能被改造成这样,某几家大平台当居首功。

回到“鲁迅抽烟墙被投诉”话题,如果真要说“为了孩子好”,那不如教他们两件事:一是分辨力,二是耐心。

分辨力,是让他们知道:鲁迅抽烟确实不健康,但这并不影响他的文学价值。

耐心,则是告诉他们:复杂问题需要讨论,需要有人把不同的声音摆在桌上。就像《锵锵三人行》里那样,三个人不一定有结论,但你能看到问题的各个侧面。那种慢节奏的聊天,本身就是教育。

如果连鲁迅叼根烟都不能出现在纪念馆,那孩子们最终学到的,不是健康和安全,而是“要么完美无缺,要么闭口不言”。这才是真正危险的示范。

所以,别再把“为你好”当成万能的理由。

真正的教育,不是抹掉真实,而是教会下一代在真实中分辨,在复杂中耐心。

这才是鲁迅留下的精神,也是“梁文道”等等知识分子存在的意义。

请先 登录后发表评论 ~