管理3件事:人性、人才、人效

做管理,最头疼的是什么?

不是定战略,不是找方向,更不是看报表。这些东西,大部分都可以学习并解决的。管理最头疼的,是你面前那一个个活生生的人。他们有想法,有情绪,有私心,有梦想。你让他往东,他偏要往西。你觉得这个事情很重要,他觉得无所谓。你急得像热锅上的蚂蚁,他却在闲庭信步。

无数的管理者,在“管人”这座大山面前,撞得头破血流。他们用了各种各样的工具,从OKR到KPI,从胡萝卜到大棒,恨不得把所有兵法都用上。可最后发现,团队还是带不动,人心还是聚不齐。为什么?

因为他们把管理搞复杂了。他们忘了,管理不管千变万化,最终的落脚点,只有三件事:人性、人才、人效。

你把这三件事想透了,做穿了,管人就是一件水到渠成的事。你抓不住这三个本质,学再多屠龙之术,也只是花拳绣绣腿。

01

人性,你所有管理动作的底层逻辑

很多管理者一上来就想改变人。这是一个巨大的误区。我告诉你,你谁也改变不了。你连你自己都改变不了,你还想改变别人?痴人说梦。

管理不是去改变人性,而是去顺应人性,去利用人性。你要搞明白,驱动一个人的,到底是什么。你把这个底盘看透了,你的所有管理动作,才不会跑偏。

人性是什么?说白了,就是几个字:趋利避害,追求意义,渴望归属。

先说趋利避害。

这是人性最原始、最强大的驱动力。别跟我谈什么无私奉献,尤其是在商业组织里。每个人来到一家公司,首先想的是我能得到什么。这个“利”,不只是钱,虽然钱很重要。晋升的机会、成长的空间、更大的权力、更好的名声、更强的安全感,这些都是“利”。

所以,你的激励体系,你的奖惩机制,是不是真正地在驱动“利”?你有没有把丑话说在前面,把规则定得清清楚楚?谁干得好,能得到什么,立刻兑现,毫不含糊。谁做得差,会失去什么,言出必行,不搞下不为例。

很多管理者心太软,总想做老好人。看到员工犯错,觉得“算了,年轻人嘛”。看到绩效差的,觉得“再给他一次机会吧”。你这是在做好人吗?你这是在释放一个极其错误的信号:在这里,规则是可以被破坏的,底线是可以被践踏的。

最后的结果是什么?那些“趋利避害”的优秀员工,发现做好做坏一个样,他们会选择不做了,或者离开。而那些“避害”的平庸员工,发现没什么可怕的,就心安理得地混日子。你亲手搭建了一个“劣币驱逐良币”的场。

记住,管理者的善良,是对规则的捍卫,是对高绩效员工的奖赏,是对平庸的零容忍。 你把这个“利害”关系理顺了,团队就有了最基本的敬畏心和动力。

再说追求意义。

人是唯一需要意义感的动物。如果一个人觉得他每天做的事情,就是拧螺丝,拧一颗少一颗,没有任何价值,他是撑不了多久的。就算为了钱,他也撑不久。他会变得麻木、倦怠、消极。

管理者的一个核心能力,就是“做翻译”。你要把公司冷冰冰的战略目标,翻译成团队热气腾腾的使命。你要告诉他们,我们今天熬夜画的这张图,不仅仅是一张图,它是我们改变这个行业的一块砖。我们今天打的这个电话,不仅仅是一个销售动作,它是我们为客户创造价值的一个触点。

你要不断地讲故事,画蓝图。你要把“为什么”讲透。我们为什么要打这场仗?我们打赢了,世界会因此有什么不同?团队里的每个人,会获得怎样的成长和荣耀?

你把这个意义的“场”建立起来,员工就不再是为薪水工作,他们是为使命而战,为荣誉而战。这股力量,比任何奖金都强大。

最后是渴望归属。

人是群居动物,没有谁是一座孤岛。每个人都希望自己属于一个强大的、温暖的、值得信赖的部落。在公司里,这个部落就是你的团队。

你作为团队的头,有没有努力去营造这个“部落”的感觉?你们有没有共同的“土话”,共同的仪式,共同庆祝胜利的方式?团队成员之间,是彼此信任、互相补台,还是互相猜忌、互相拆台?

当一个新成员进来的时候,他是感觉到一股暖流,还是感觉到一堵冰墙?当一个成员遇到困难的时候,是有人伸出援手,还是大家都在旁边看热闹?

文化的建设,不是贴在墙上的标语,而是渗透在每一次互动、每一次会议、每一次决策中的行为准则。

你要像一个大家长一样,去建立团队的“家规”,去捍卫团队的价值观。你要旗帜鲜明地表扬那些符合团队文化的人和事,毫不留情地惩罚那些破坏氛围的行为。

把这个归属感的“场”做热了,团队就有了凝聚力。大家会觉得,我不是一个人在战斗,我背后有一群兄弟姐妹。这种安全感和信任感,是团队能扛住任何压力的基础。

看懂人性,顺应人性,管理就有了根。你的所有制度、流程、工具,都必须长在这个根上。否则,就是无源之水,无本之木。

02

人才,你的弹药和武器

我经常说一句话,优秀的团队是招出来的,不是管出来的。 你手里攥着一把烂牌,你指望打出王炸,可能吗?神仙也做不到。

管理者最重要的工作是什么?很多人会说是定目标、追过程、拿结果。没错。但比这更重要的,是“找人”。你要花至少30%甚至50%的时间,去找那些“对”的人。你的团队里,如果牛人扎堆,你这个管理者会轻松得不得了。你只需要把方向指对,他们自己就会想尽一切办法冲上去。

那么,什么是“对”的人?什么是人才?

不是学历最高的那个人,不是履历最漂亮的那个人,也不是最会说话的那个人。人才有两个标准:味儿对,潜力高。

“味儿对”,就是价值观要同频。 你们是不是一路人?他信的东西,你信不信?你们对客户的态度,对产品的要求,对做事的方式,是不是在一个频道上?

怎么“闻味儿”?不是靠聊。你要在面试的时候,拼命地追问细节。别问他“如果遇到一个很难搞的客户,你会怎么办?”这种问题太虚了,他可以给你一个标准答案。你要问他,

“告诉我你过去经历过的,最难搞的一个客户。当时具体发生了什么?你是怎么想的?你采取了哪几个步骤?最后结果怎么样?如果可以重来,你会在哪个环节做出不一样的处理?”

你通过追问这些真实发生过的细节,就能看到他冰山下的东西。他的底层操作系统是怎样的?

他是习惯于抱怨环境,还是主动寻找解决方案?

他是把客户当成交易对手,还是当成合作伙伴?

他是在压力下崩溃,还是愈挫愈勇?

味儿不对的人,能力越强,对组织的破坏力越大。他就像一辆方向盘失灵的法拉利,跑得越快,撞得越惨。这种人,白送给你都不能要。

“潜力高”,就是他是不是一块好钢。 过去的经验固然重要,但未来的学习能力和成长意愿更重要。尤其是在今天这个快速变化的时代,过去的地图,找不到未来的路。

怎么看潜力?看三样东西:自驱力、好奇心、皮实。

自驱力,就是他做一件事情,是因为老板要求他做,还是他自己内心就想做。眼睛里有没有光?谈到他做过的项目时,是兴奋得手舞足蹈,还是平淡如水?一个没有内驱力的人,你推一下,他动一下,你得累死。

好奇心,就是他对未知的东西,有没有强烈的探索欲。他会不会问你一些超出他面试岗位范畴的问题?他会不会对行业、对公司的未来有自己独立的思考?一个没有好奇心的人,他的认知边界是封闭的,他很快就会被时代淘汰。

皮实,就是抗不抗揍,脸皮厚不厚。你当面指出他的问题,他是玻璃心碎了一地,还是会觉得“太好了,又有人帮我看到盲点”?被拒绝、被批评、被误解的时候,他是一蹶不振,还是能很快地自我修复,然后卷土重来?创业公司,九死一生,内心不强大的人,第一个就倒下了。

找到了对的人,接下来就是怎么用。用人,核心就两个字:敢用,用对。

敢用,就是要把他扔到水里去。别怕他犯错。年轻人不犯错,难道等老了再犯吗?你要给他一个超出他当前能力范围的、需要踮起脚尖才能够得着的目标。

然后,你给他授权,给他资源,也给他“犯错权”。你只需要守住底线,别让他把船弄翻了就行。

人在什么情况下成长最快?在“战役”中成长最快。你让他打一场大仗,他可能就从一个士兵成长为一个将军。

用对,就是把他放在最能发挥他长处的岗位上。

你要像一个顶级的教练,了解你每一个队员的特点。谁是速度型的,谁是力量型的,谁是大场面先生,谁是关键时刻的稳定器。

你要做的,不是去补他的短板,而是让他的长板变得更长,长到能够掩盖所有的短板。然后,你通过团队的组合,让大家的优势互补。一个人的长板是有限的,但一个团队组合起来的长板,是无限的。

记住,你的团队,就是你的作品。你花了多少心血去雕琢它,它就会呈现出什么样的光彩。

03

人效,让组织的力量得以释放

好,现在你懂人性了,也找到了对的人。是不是就万事大吉了?还远着呢。

我见过很多团队,每个人单拎出来,都是一条龙。能说会道,能力超群。但凑在一起,就是一条虫。为什么?因为没有“人效”。大家的力,没有往一个方向使。一百个人,有一百个方向,互相拉扯,内耗严重,最终结果就是原地打动。

人效的本质,就是能量的同频共振。 是把所有人的智慧、体力和资源,聚焦在同一个点上,然后形成一股摧枯拉朽的力量。

怎么提高人效?抓三件事:对齐目标,盯住过程,激活个体。

首先,对齐目标。

这是提高人效的头等大事。一个组织,最可怕的不是跑得慢,而是跑反了方向。

你的首要任务,就是确保团队里的每一个人,都清晰地知道,我们这艘船,要开向哪里。那个“北极星”是什么?今年要打赢哪几场仗?这场仗的胜利标准是什么?

这个目标,不能只是你一个人知道。你要像一个复读机一样,在各种场合,用各种方式,反复地去讲。开周会讲,一对一沟通讲,写周报也讲。你要确保,从你最核心的骨干,到最一线的员工,他们都能用自己的话,把这个目标说出来。

并且,这个目标是要被拆解的。公司的目标,要拆解到团队的目标,团队的目标,要拆解到每个人的目标。每个人都要清楚,我每天做的事情,跟公司那个大目标之间,有什么关系。他只有看到这个连接,才会觉得自己的工作有价值,才会拼尽全力。

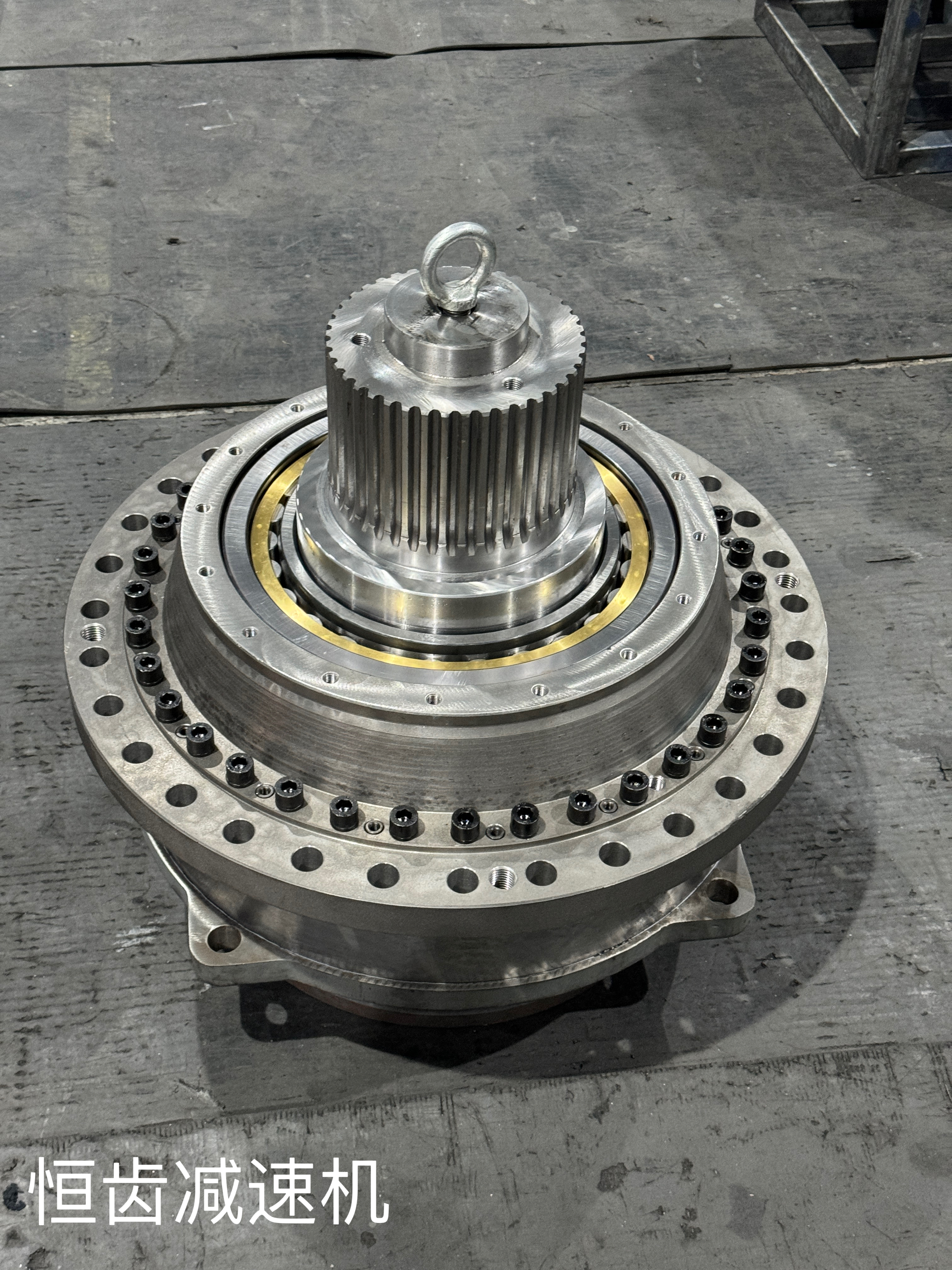

向上对齐,向下拆解,向左向右拉通。这个动作做扎实了,整个团队就像一部校准过的精密仪器,每个齿轮都严丝合缝,朝着一个方向转动。

其次,盯住过程。

很多管理者喜欢做甩手掌柜。把任务布置下去,就等着要结果。到最后,结果不好,他两手一摊,“这个人不行”。

这是极其不负责任的。你不能管理结果,你只能管理导致结果的过程。

你要建立一套业务管理的节奏。什么时候开周会,什么时候做月度复盘,什么时候做一对一沟通,这个节奏要雷打不动。通过这些固定的节奏,你去检查进度,发现问题,纠正偏差。

你要盯关键的动作。比如做销售的,你要盯的不是最后的合同,而是他每天打了多少个有效电话,见了多少个客户,推进了多少个意向。这些过程中的关键动作做到位了,结果是自然而然的事情。

你要把过程数据化,可视化。让每个人都清楚地看到,自己的进度在哪里,和目标的差距有多大,和团队其他人的差距有多大。这种透明化,本身就是一种强大的管理工具。它会营造一种赛马的氛围,让优秀的人跑得更快,让落后的人产生紧迫感。

最后,激活个体。 组织的高效,最终要落到每一个体的活力上。你怎么让每个人都像打了鸡血一样,充满激情地去创造?

你要创造一个“能者上,庸者下”的环境。

绩效好的,给钱,给荣誉,给机会,让他名利双收。绩效差的,给反馈,给辅导,给改进机会。如果还是不行,就要请他离开。组织的血液必须是流动的,有进有出,才能保持活力。

你要创造一个高标准的文化。

你对工作的要求,是60分万岁,还是追求100分?当你看到一个像素没对齐,一个错别字没修改,一个客户需求没被满足时,你是选择性忽略,还是会毫不留情地指出来?一个团队的气质,就是头儿的气质。你追求卓越,你的团队就不会满足于平庸。

你要创造一个敢于说真话的场。

大家是因为怕你,而不敢提意见,还是因为信任你,而愿意把真正的问题暴露出来?你能不能容忍反对的声音?你能不能在听到坏消息的时候,不是先追究责任,而是先解决问题?当一个团队里,所有人都在报喜不报忧,那它离危险也就不远了。

人性是地基,人才是钢筋水泥,人效是把这些材料盖成摩天大楼的施工方案和管理流程。

这三件事,互为表里,循环往复。

你懂人性,才能找到对的人才;你有了人才,才能做出高人效;你做出了高人效,拿到结果,才能更好地激励人性,吸引更多的人才。这是一个正向循环。

反之,你搞不懂人性,就找不到人才,只能招来一帮乌合之众;一群乌合之众,自然谈不上人效,只会互相内耗;没有结果,人性的灰暗面就会暴露无遗,最后团队分崩离析。这是一个死亡螺旋。

所以,别再被那些花哨的管理名词迷惑了。回到这三件最根本的事情上来。把识别人性、识别人才、提升人效这三个动作,刻在你的骨子里,变成你的肌肉记忆。

管理,不是一门高深的玄学,它是一门手艺。这门手艺,需要你用每一天的实践,去反复地打磨,反复地精进。你的管理之路,才会越走越稳,越走越宽。

THE

请先 登录后发表评论 ~