被算法分裂的家庭关系:互联网正在偷偷“挑拨离间”

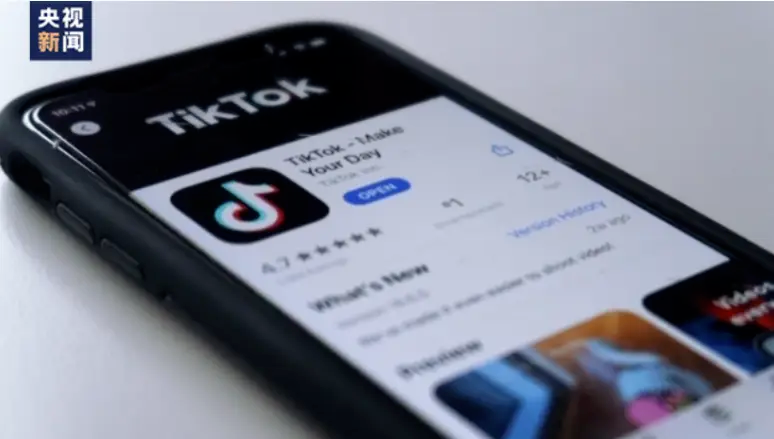

有天吃饭时,我妈突然说:“现在的年轻人真是不孝顺,网上天天都在讲‘老人没人管’,真是让人心寒。”

她一边说,一边刷着手机,视频里是一位独居老太太摔倒在厕所三天三夜无人管的新闻,标题打得惊心动魄:“子女冷漠,晚景凄凉,谁来善待老人?”

我爸则叹口气:“现在当男人太难了,辛苦工作赚钱,还要照顾孩子,结果老婆还觉得你没用。”

我凑过去看,是个中年男人在直播间哭诉自己工资全交了还被骂,弹幕上一片“太难了哥、离婚吧哥”。

我低头看看自己的手机,正在推送的是这样一条视频:“别再被原生家庭裹挟了!不孝顺不是你的错,是他们没尽到做父母的义务。”评论里清一色:“父母有错凭什么子女要孝顺?”“远离有毒父母,才是自救的开始。”

我愣了一下,这时候我意识到一件很诡异的事:

我们一家三口,活在同一屋檐下,却活在完全不同的信息茧房。

我妈手机里是“老了没人管”,我爸手机里是“男人太委屈”,我手机里是“父母不值得感恩”。

这不是代沟的问题,这是信息茧房在搞分裂,是算法在“挑拨离间”。

一、信息茧房是怎么悄悄瓦解家庭关系的?

过去吵架,是因为我们对“同一件事”的看法不同;而现在吵架,是因为我们看到的根本就不是“同一件事”。

我妈看了100个“子女狠心”的视频,就觉得“年轻人都不孝顺”;

我爸看了100个“老婆不体谅”的视频,就觉得“男人结婚就是自找苦吃”;

而我看了100个“父母情绪勒索”的视频,就开始怀疑,“他们真的爱我吗?”

这一切背后,其实是算法在操控。

你点开了一条“婆媳大战”的短视频,它就会源源不断地推给你类似内容;

你多停留几秒在一个“儿女冷漠”的新闻上,它就认为你“喜欢看这类苦情剧”;

你刷到“父母不是恩人”的言论没有划走,算法便默认你“对父母有怨气”。

于是,它给你一个你“喜欢的世界”,让你在其中越陷越深,最后形成强烈的情绪认同。

久而久之,我们越刷,越容易只看到自己认同的观点,情绪也被推得越来越极端,最后变成“我只相信我想相信的”,谁也说不动谁了。

不是我们不理解彼此,而是我们看见的世界已经不一样了。

二、为什么算法偏爱“对立”内容?

有个残酷的事实:温情不赚钱,撕裂对立才有流量。

那些短视频最爱搞的就是“极端对立”:

丈夫不作为,妻子哭诉男人不中用;

子女翻脸不孝顺,老人孤独终老;

父母贪婪自私,子女痛斥“原生家庭是噩梦”;

女性不生育被骂“自私”,男性不结婚被说“废才”。

为什么要这样?

很简单:情绪越强,传播越快。

当你看一对平平淡淡的夫妻关系,顶多点个赞;

而当你看一个“彩礼谈崩,男友果断分手,女友当场撕心裂肺”的视频,你可能会忍不住转发评论一句:“活该!”

平台和创作者要的就是这个“忍不住”。

而要让你“忍不住”,就必须激起你心里的情绪洪流——不管是愤怒、委屈、焦虑、怨恨,这些通通都能转化成它们想要的流量。

于是,在这套逻辑下,那些温吞的、复杂的、含混不清的真实关系被抹平了,取而代之的是:

“二选一”、“谁是坏人”、“一定要断联”、“全都要离婚”、“不是你的错,就是他有病”。

可问题是——现实中,关系从来不是这么简单的。

三、我们为什么会掉进这种情绪陷阱?

其实也不能完全怪算法。

它只不过是在顺着我们内心最软弱的地方,进行精准投喂。

你想想看,当你和父母关系紧张时,是不是更容易点开“如何应对情绪勒索”这类视频?

当你婚姻不顺,是不是更容易对“离婚才是重生”这样的内容感同身受?

我们不是在找答案,我们是在找认同感。

在真实生活里,我们可能不敢责怪父母,不敢表达不满;但在屏幕里,我们终于可以释放那个长期压抑的情绪:“是的,我没错,是他们伤害了我。”

互联网既能照见你的内心,又在悄悄安抚你的情绪。

但它并不能教我们解决问题,只是帮我们骂出心中的那口恶气而已。

真正问题是——气骂完了呢?

关系就真的变好了吗?

生活就真的轻松了吗?

很可能没有。

你越骂,情绪越高涨,就越不想沟通,最终走向一个极端的结论:“我该断联,我要逃离这个有毒的家。”

算法帮你发泄,却没有告诉你:怎么和这个世界继续相处下去。

互联网表面上是在帮你看清自己,实际上是在顺着你、哄着你,把你情绪哄得越来越大。

四、不是不吵架,而是不能只有吵架

我们当然要讨论原生家庭的创伤,讨论婚姻里的不平等,讨论代际之间的误解。

但我们也应该同时保留另一种声音:理解、修复、共同成长的可能性。

不是每个家庭都值得留恋,也不是每段关系都能修复,但也不是所有问题都只能靠“断绝关系”来解决。

有些家庭确实令人失望,有些关系也确实无法修补,但也别急着认为“逃离”就是唯一的答案。

“孝顺”和“界限”不是对立的,“爱自己”也不是“不能爱别人”。

父母也曾是第一次当父母,子女也并非天生懂事;

夫妻之间也许争吵不断,但也可能在某个阶段重新理解彼此;

成年子女想要独立,并不是“不孝顺”,而是“换一种方式和父母相处”。

这些复杂但真实的情感,在短视频的世界里很难生存。因为它不够爽,不够有争议性,不够戳心。

但恰恰是这些“不够好看”的真相,才是我们人生的日常。

五、我们该怎么做?

那有没有什么方法,能让我们不被这些“挑拨离间”的内容带节奏?

1、意识到“你看到的不等于事实”

别把短视频里的世界当成真理,它只是被算法剪辑出来的一角。

你看到的,不是“现实”,只是一段情绪浓度高的内容。

2、刻意拉开与算法的距离

别什么都点进去看、点进去评论。

你看得越多,它推得越多,你越容易陷进去。

可以多关注一些理性表达、正面讨论的账号,把信息源“洗一洗”。

3、跟家人多聊现实生活,不聊转发内容

你爸妈跟你吵,大概率是看了某条“长辈群内容”;老婆跟你闹情绪,很有可能是把某个视频的内容映射到了你们的夫妻关系上。

别急着反驳,试着把话题拉回到你们的日常相处上,而不是在“谁更有理”的互斗里消耗感情。

4、学会区别“吐槽”与“决策”

刷视频发泄情绪没错,跟朋友抱怨也没错。

但别把这些“临时情绪”当成“长期选择”。

做决定的时候,别只听“视频里说”,多听听你自己内心的真正感受。

写在最后:

互联网不是洪水猛兽,算法也不是恶魔,它们只是放大了我们原本就有的情绪----精准地,反复地,把每一个人的委屈和怨气,推到眼前。

我们都以为,自己站在道理这边,可现实是——我们只是在跟着情绪走,

一步步,走到“彼此都不想理解”的尽头。

你以为短视频让你“终于看明白了”,但它从来没教会你——怎么好好看见你身边的人。

你以为你在和家人说话,其实你是在和手机说话。

你以为你掌握了真相,其实你只是被戳中了情绪。

所以啊,别让那些被特意剪辑出来的对立,悄悄影响了你们原本还能修补的亲密关系。

屏幕只是屏幕,家人才是现实。

到最后,能陪你过日子的,不是评论区的网友,而是你每天早上醒来时,那个正在泡茶、煮饭、唠叨的,普通又真实的人。

请先 登录后发表评论 ~