营销的核心,是一场认知的博弈

杰克·特劳特:营销不是一场产品之战,而是认知之战。

鲍勃·纳德利把用在通用电气成功的六西格玛∑管理技术[1]全盘半岛家得宝(Home Depot),结果不仅没有带来竞争优势,反而让公司是去活力,纳德利只好收拾铺盖从家得宝离开。

劳氏(Lowe’s)仅用“家居改善”一个简单、有力的概念,重新设计整个顾客,放弃店面“脏乱包工头”的形象,保持店面干净整洁,主攻家庭主妇群体,让顾客感觉到劳氏很友好、更适合自己,于是市场份额上升。

很多营销人员认为营销就是一场关于产品的战争,认为只要手握好产品,最终都会胜出。因此他们沉迷于调研和“弄清事实”,分析各种情况以确信真相有利于他们。

然后,他们满怀信心、干劲十足地杀入营销竞技场,安心地认为自己拥有最好的产品,而且深信最终这些好产品将会胜出。

然而现实却狠狠给了他们一个巴掌。

闻名遐迩的六西格玛管理技术,也敌不过一个“家居改善”的概念。

营销人员关注事实,将好产品认为是营销计划的主宰是一种错觉。因为营销不是一场产品之战,而是一场认知之战。

事实上在营销界根本不存在客观的现实,不存在真相,也不存在最好的产品。营销界里只有存在于顾客或潜在顾客头脑里面的认知。

营销界里只有存在于顾客或潜在顾客头脑里面的认知。这些认知才是现实,其他都是假象。

所有真理都是相对的,相对于你或他们的观念而言。当你说“我是对的,而别人是错的”,听众所接收到的只不过是你的自我感觉比其他人好一些而已。

举个简单的例子,日前正在被热议的小米大批量汽车被强制召回事件,2024年雷军一句“年轻人第一辆Dream Car”以及9.9w-14.9w的心理锚价,让小米su7成为现象级产品,一场发布会,让连车都没有看到、试驾过的消费者大呼“雷神”,各个都急着下单。

前不久,小米被国家市场监管总局因安全隐患问题强制召回11.7w辆车,“雷神”变成“雷子”,口碑两极反转,你能说他的产品有多好吗,但一年前雷军就能让他的产品被全民抢购。

这就是营销,营销是一场认知之战,需要做的是抢占消费的心智空位,让他们相信你的产品很好。

包括现在的很多的老板都没有意识要这一点,他们认为只要我有货,我就能有流量,投机倒把,看什么渠道卖货火热就往什么平台钻,却从不思考我在顾客大脑里等于那个词。

这样的渠道打法没有一个是打在消费者的认知上的,他们甚至没有一个自我介绍阵地,就算消费者想要了解你是谁、为什么要买你,也找不路子。

这就很容易导致资金启动了,货搞到手了却卖不出去,企业纷纷倒闭。

包括现在很多中国品牌面临的最重大的风险,是全球市场对中国产品,根深蒂固的低质认知。

在成熟的西方市场,品牌,即故事、宗旨和情感链接,是赢得忠诚度的关键,想要改变消费者的认知就必须要有一个入口在装载你的品牌理念。

很多中国企业拥有卓越的制造能力,把产品本身视为一切。这本来无可厚非,但酒香也怕巷子深,产品再好,不懂得营销,不知道介绍自己,没有品牌,消费者看到你却记不住你、不买你,一切都是白搭。

尤其是在这个信息大爆炸的时代,每个人每天接触到的信息就有几万条,这里面却没有一条是关于你的品牌的。

没有一个稳定入口,就无法潜移默化的在消费者心中植入品牌,转变他们的认知,进一步的也就无法建立可持续的业务。

那这个入口到底可以是什么?

是网站,网站是品牌的脸面,也是企业介绍自己的最佳根据地。

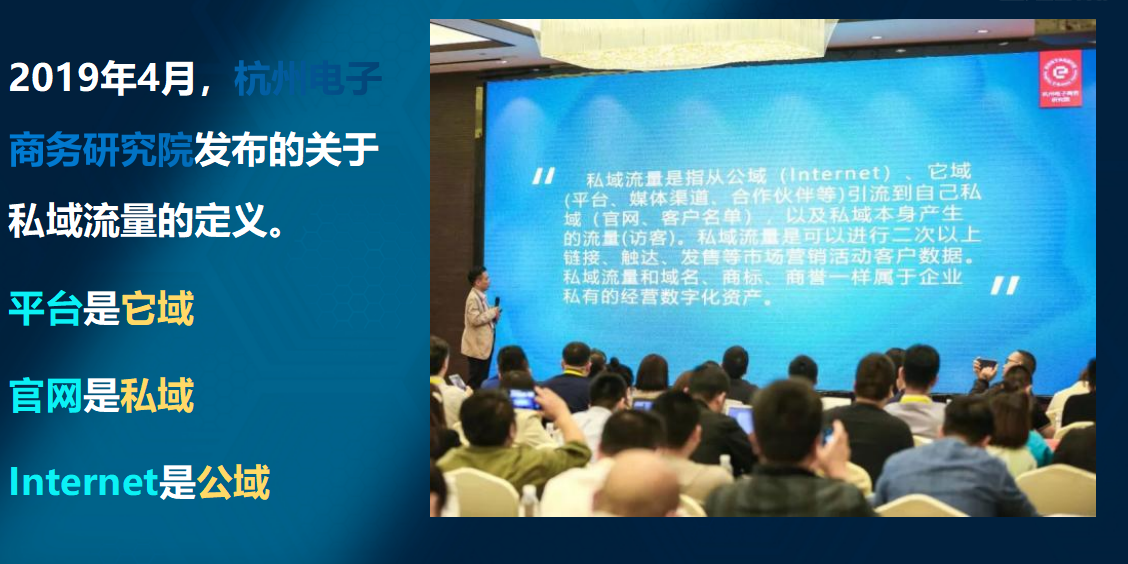

你可能会问为什么平台不可以?

因为没有任何一个平台能够像网站这样,让你把想传递的认知稳稳地、长期持续地送到消费者面前,抖音一刷即过,小红书一滑就走,只有站点能够成为顾客着陆的定点。

第三方平台是“临时战场”,流量来了就有,走了就空;社交媒体是“游击战术”,打一枪换一个地方,留不下长期认知。只有网站,是品牌打营销认知站的稳定的阵营。

同时网站跨屏幕,跨平台的属性是其他所有平台无所替代的;网站所能够带来的专业性和权威性也是其他平台无法比拟的,举个最简单的例子,你看哪个企业或者大一点的品牌公司是靠视频号做脸面的?

如果你还在担心做网站没有流量,你可以看这个博客的上一篇文章。

→相关阅读:互联网更新了,你还做乡下佬?

尤其是ToB领域,网站更是营销的重中之重。

说到这里,我还是要推荐一下我们的产品——LTD营销枢纽。

时至今日,LTD服务过20w+的企业,搭建了超过10w+的网站项目,同时LTD搭建的网站已经升级为嵌入AI智能体的智能站点。

而LTD.com每天的访问量就有2w+。

如果你有搭建网站的需求,想让更多消费者认识你,觉得你更好,可以扫下方二维码。如果你想继续了解更多有关营销的知识,可以继续关注本博客。

这里是营响力商铺。

脚注[1] 六西格玛管理是一种旨在提高顾客满意度和降低组织成本的管理方法。其基本内涵是通过科学的方法追求“无缺陷”的质量,消除无附加值的活动,缩短生产周期,从而增强顾客满意度并增加利润。

请先 登录后发表评论 ~