记录我们自主研发GEO工具的历程

应GEO布局需求,我们从人工记录的 “农耕时代” 起步,尽快研发出 GEO 工具 Demo,现邀朋友提建议,共建适配中国市场的GEO方案。

前期依赖人工手动测试多个AI平台,记录品牌信息准确性、网址电话存在性及信息源等维度,确保内容客观真实。坚持正道价值观,拒绝恶意投毒,聚焦提升品牌美誉度,从“品牌出现”升级为“情感倾向推荐”,以系统化思维推进GEO与B2B内容营销融合,夯实可验证的营销策略能力。

8月初,我几乎同时收到了几个客户给我传递的消息:“海外总部很关注GEO,中国战场应该进行相应的准备”,于是我们开始跟随海外的脚步探索在中国布局GEO的可能性,或者说是更科学的布局GEO。

在此之前的两个月,我们已经帮助我们的一些客户实施GEO,只不过在现在的节点上,我看这两个月的工作,给我的感觉像是农耕时代,因为这两个月GEO的一切工作都要靠人工来完成,我们在这方面投入了一些人力,这些过程都是值得的,这让我们帮助客户更领先一步熟悉GEO。

“农耕时代”的GEO工作过程是这样的,我们先根据客户的业务基于品牌视角和业务视角(来源于SEM的品牌词和业务词)进行问题提取,准备了几十个问题,同时选择了几个国内最常用的AI平台,比如豆包、腾讯元宝、Deepseek、文心一言等。然后我们通过手动的方法,一个一个去提问问题,再通过在线表格进行答案记录。

记录的维度有以下几个:

1、业务问题是否出现公司品牌;

2、品牌类问题是否信息正确;

3、品牌类问题是否有公司的网址和400电话;

4、AI答案的信息源头;

……

这是 GEO 极早期的需求,我们靠人力每天查询记录,监控问题下的答案变化、信息源头变化。在尝试干预答案前,我们反复沟通:干预 AI 信息抓取的核心是让它抓得更精准、客观,绝不是给 AI 喂垃圾内容,更不是恶意投毒。

我们始终认定,做 GEO 得守正价值观,用系统化思维对待 GEO、SEO 及 B2B 内容营销 —— 当下或许看不清 “正道” 的具体意义,但时间终会给出答案。

我们开始基于 AI 抓取的信息源头做内容优化,优化前先明确目标:做 GEO 不能贪大求全,否则会陷入 “不知道为什么做、不知道做得好不好、不知道如何度量效果” 的困境,这在营销管理里是大忌,尤其外企最看重 “事出有因、因有策略、策略引行为、行为需验证”,这也是我们要强化的核心营销能力。

我们最初本想将 GEO 目标定位在 “让品牌名出现在答案中”,但服务的客户都是行业头部品牌 —— 查询几十个问题后发现,仅 5% 的问题答案里没有品牌名,说明这些品牌在 AI 答案中已有很强的存在感。这个结果让客户稍感安心,可新问题随之而来:我们做 GEO 的目标该是什么?很快我们达成共识:升级目标,聚焦 “提高品牌美誉度”。

具体拆解为两个目标:

目标 1:品牌词相关问题的答案,更倾向推荐该品牌(情感维度);

目标 2:品牌词、业务词相关问题的答案,需包含公司网址和 400 电话(转化路径维度)。

围绕这两个目标,我们开始着手影响 AI 结果。分析 AI 信息源头时发现,国内 AI 环境还很 “纯净”—— 很少有品牌布局 GEO,抓取的信息要么很陈旧,要么网址质量差(比如打开是某平台错乱的移动端页面)。这种 “信息源头匮乏”,对我们而言反而是机会。

我们开始撰写契合 AI 抓取偏好的内容:信息更全面、权威,直接回应问题而非迂回表达。理想状态是根据 AI 抓取源头更新内容,但国内多数内容平台不允许个人发布,新账号发布效果也差,于是我们采用 “曲线救国” 的国产方案 —— 从 PR 稿切入,把优化好的稿件发布到各平台(包括客户官网)。可喜的是,第二天查询 AI 结果时,我们的内容已被引用,大部分 AI 答案也成功更新。

上周,突然看到关于GEO的爆炸性新闻,某著名投资公司投资了一款产品,可以精准有力的支持GEO,它的第一个功能就是进行品牌在AI结果的分析,进行某种程度上的“打分”,我当时心情及其复杂,激动,不甘,兴奋,紧张,这让我想起来华晨宇那首歌。我在想,如果我有更多的起步资金,如果我有强大的团队,我的性子是敢跟国际巨头叫板的。

然后我向我的客户打听了一下这个产品,确实在海外一些大公司已经开始准备布局这款GEO工具了,不过在中国市场,他们没有找到替代品。我说,你信不信在中国已经有了替代品,你也见证过义乌力量,你见证过“祖国版”labubu,你觉得中国没有嘛?只不过中国的同样的产品很难走出这种爆款路线,因为生态环境太不完整,就算某公司研发出来这样的产品,99%的需求者也没办法知道,而且在中国B2B软件领域存在着几大障碍。

付费意愿差,产品需要搭配深度服务,好产品面临的信息差,开发成本高…… 这些障碍会导致在高速发展的AI时代下,AI相关软件百花齐放,各有小世界。不过,我觉得这又给了我机会,我想,我也要动手,开发属于我们自己的GEO工具了,我们指的是我的客户以及我社群和朋友圈的朋友们,我可以开发属于我们自己的GEO工具,给大家使用。

然而我此时并不觉得这款产品具备独立售卖和存活的可能性,因为在本土,软件即服务,这几年的环境带给我们的答案是,客户要结果,并不是买一款自己也没空用、用不好的软件。那么这正迎合我们当下的情况,我的解题思路是,我们给客户提供GEO服务,我们开发的软件给客户使用。至于以后它有没有可能成长起来,看他自己的造化,顺势而为才是当下创业公司的发展路线,而不是逆天而行。

一个业务(我代表我客户们)、产品、研发组成的团队快速成立了起来,团队成员都是行业资深者,当然产品和研发费用是我出的,我追求的短频快,定制。所以这部分费用并不贵,而且我们的服务团队今年战绩还可以,所以我们有一些底气可以拿出一部分资金可以兜底,我对这部分的投入把控是有信心的,因为我自己就是研发出身,我知道什么阶段应该投入什么样子的研发成本。

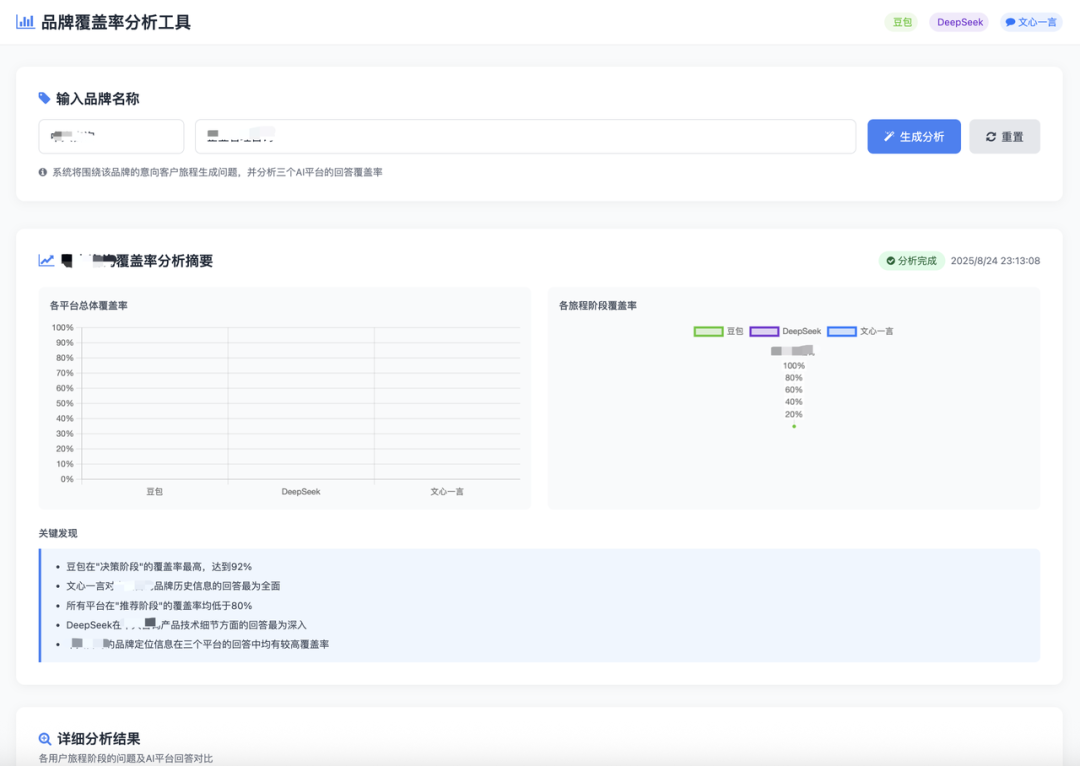

一个星期时间,我如愿以偿的看到了Demo,并且帮助客户跑出了第一份品牌在AI平台的渗透率分析报告。这个结果当我show给客户看的时候,我们彼此都很兴奋,我整个人一整天都在心流状态里,他们说我的一小步,可能是xxx的一大步,但是我这个人并不会被小胜利冲昏头脑,我知道这是一万步中的第一步,接下来我把这个Demo的思路又分享给了我的三个朋友,一个在北京,一个在杭州(线下咖啡),一个在广州。

在得到了正向的反馈后,我继续投入产品研发的探讨和实践中,直至8月24日,我觉得我用两天的思考做了一个很大的决定,我思考了我的“财富”是什么,“财富”正是我的朋友们,无论是在我做顾问、培训还是做SEM和SEO服务的阶段上,都一直支持的朋友们,我要把这件事讲出来,我要把它变成社区贡献模式,我要从朋友们这得到力量,让大家给我提供产品优化建议,并且可以让这个产品真正帮助到他们自身。

某种程度上,这是开源的一种体现,我确信,它是很健康的成长路线。所以我将我的思路公布出来,希望你能将你的需求以及期待解决方法发给我,我来迭代这款产品,提供贡献的朋友们可以优先得到产品的使用权,当然如果你是产品、研发或者你有很多钱想投入进来,我们也可以详细交流。

我们已经完成的思路和进展如下:

GEO要顺利进展在大框架上需要两个部分,运营策略和工具。

运营策略指的是,GEO战略的目标定位,问题分布,GEO优化方向,这些都是运营策略。

比如在中国环境下,GEO无法跟GA或者百度等其他分析工具进行打通,AI答案的地址也会过滤掉UTM参数,这种情况下需要高层达成一致,GEO的目标是优化某品牌在AI答案中的渗透率与美誉度,并不是直接带来线索。

那么围绕这个目标我们提出的问题都是什么,品牌相关还是业务相关?GEO是优化出现几率?排名?情感倾向?错误信息?还是路径?这些都是在做GEO的时候要制定的策略,也是为什么GEO需要专业的服务商来做,因为再过一段时间,我们这样的服务商会让GEO成为一个体系化的工程,而不是简单的行为了,这也是我的客户们需要的。

GEO的工具解决的问题是:

1、当前AI答案报告;

2、策略建议;

3、答案影响;

4、提高转化(肯定可以提高转化,但是暂时无法追踪,这件事情目前在国内环境还挺麻烦)。

我们的工具需要逐层解决以上问题,然而第一个问题是最重要的问题,总说做GEO,我们当前的情况如何啊?没有现状就没有改变现状的标尺,这也会让GEO工作本身存在风险,做了半年结果呢?我们在当前的能力下先攻破第一个问题。看到当前某品牌在一系列问题下的分析报告,我们的Demo成功实现了这一步。

我把这份报告打了马赛克了,但是不影响Demo得跑通,现在你给我任何一个品牌以及一系列问题,我都可以帮你分析你的在这三个AI平台下的表现了,示例如下:

但是我觉得这个工具它当下是定制版本,我给我的不同的客户定制的功能都不一样,因为这里面有很重要的一个发现,就是他们想看的报告报表不同,甚至某个客户想看到我们在AI答案里发现的几十个细节,并且提出相应的优化思路,当然这也是我们正在做的事情。

接下来的版本我会着重解决一些问题,如果你有相关的需求和想法,随时找我交流,当然如果你的信息越接近你想要的东西,我想对我来说越容易快速的实现它,实现了之后第一时间给你分析结果。

1、如何定义覆盖率?

在海外的产品里,覆盖率的定义是基于与AI平台的技术底层交流,结合算法,得到品牌在答案中出现的概率。我觉得这可能是我的Dream功能,但是它需要算力和财力,并不是我当前追求的能力。我当前对于覆盖率的计算是,当下的时间点上,问题里出现品牌的比率。

2、除了覆盖率,还要看什么?

排名:排名第一当然更具备倾向性,只是我们目前没办法做这个价值衡量。

信源:网站占比、平台占比,以及这些平台怎么划分,希望是工具给出反馈。

信息更新时间:我想我们要更新一些新的信息覆盖掉老的信息。

情感分析:人为判断不了情感,但是AI本身可以,需要知道好评和差评都是怎么讲我们的。

策略建议:希望工具给予基础建议,比如内容生产的倾向性与平台分发的倾向性。

我觉得三大难题需要逐个攻破,先去解决度量问题,再去解决内容生产分发问题,最后才是效果提升问题。

至于后面的问题能不能解决,坦白讲,我当前也不知道,但是你没发现时代发展的轮子跑的这么快嘛?半年前想都不敢想的东西,现在也可以的。我要做的就是动起来。

路虽难,行则终至。

请先 登录后发表评论 ~