关节革新:人形机器人动力传输的突破与产业未来

本文包含AI辅助创作内容

人形机器人正从实验室的炫技明星蜕变为千行百业的实用工具,而关节传动与扭矩控制技术则是这一变革的核心驱动力。作为机器人的“肌肉与韧带”,关节系统决定了机器人的运动能力、精度和可靠性,也成为当前技术突破与产业竞争的关键战场。

本文包含AI辅助创作内容

一、关节技术瓶颈与创新突破

传统关节方案长期深陷“性能取舍”困境:

• 行星减速器:扭矩强劲但背隙大,冲击工况下精度衰减严重

• 谐波减速器:精度高但柔轮抗冲击性差,高频冲击易断裂

禾川科技通过摆线关节模组实现全栈创新,以底层技术重构打破性能边界:

• 低背隙+抗冲击融合:实现5倍瞬时过载冲击下的超高精度传动,颠覆传统认知

• 转矩密度提升:紧凑轻量化设计输出远超同体积传统关节的扭矩

• 六维性能突破:集成高转矩密度、低噪音、无传感器校准、长期可靠性等优势

表:关节技术性能对比

技术类型 | 最大扭矩 | 背隙控制 | 抗冲击性 | 适用场景 |

行星减速器 | 140N·m以上 | 较差(>5弧分) | 优秀 | 工业重型负载 |

谐波减速器 | 中低范围 | 优秀(<1弧分) | 较弱 | 精密装配场景 |

摆线关节 | 140N·m | 优秀(<1弧分) | 极强(5倍过载) | 全场景适配 |

星动L7机器人则通过准直驱关节方案省去传统减速器,结合400N·m峰值扭矩电机与25rad/s峰值转速,实现0.1秒级姿态调整。其模块化骨架采用航空级铝合金+碳纤维复合材料,在65kg全尺寸机身下支撑360°旋转跳等高动态动作。

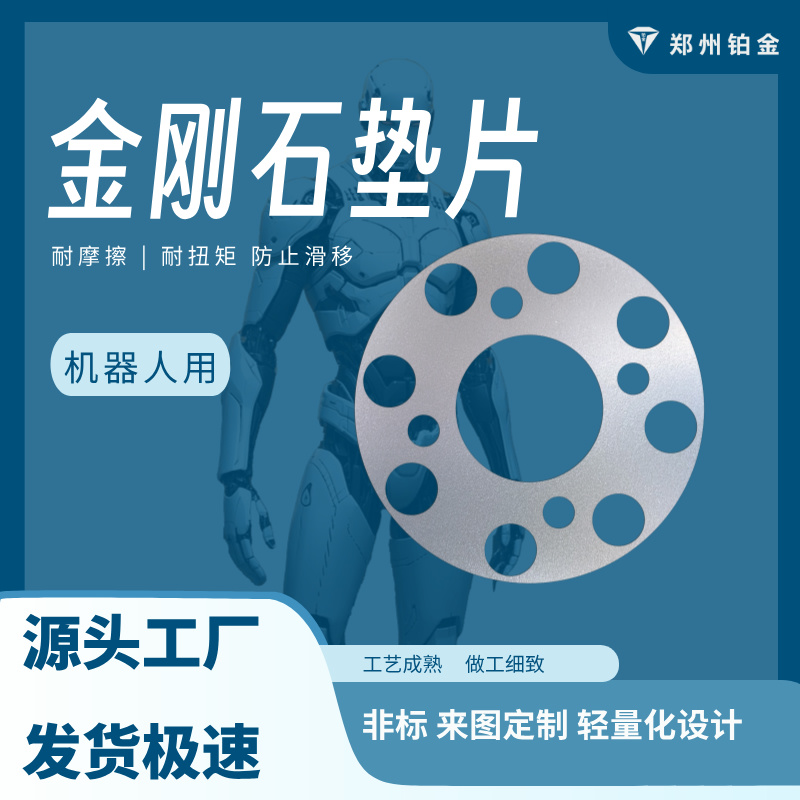

二、材料与结构创新驱动性能跃升

轻量化成为产业化的“必答题”——当前主流人形机器人续航普遍仅2小时左右,重量降低40%可使续航延长至6小时。

材料革命正重塑关节结构:

• 镁合金应用:密度仅为铝合金的2/3,宝武镁业与埃斯顿合作使工业机器人减重11%,能耗降低10%

• 工程塑料替代:PEEK材料抗拉强度达150MPa,科盟创新的PEEK谐波减速器重量减轻61%,扭矩/重量比提升74%

• 连续碳纤维增强复合材料:特斯拉Optimus Gen 2手臂采用后减重70%,整机降低10kg

星动L7的全直驱五指灵巧手代表末端执行器突破:

• 12个主动自由度实现人类级操作

• 每秒10次姿态调整频率

• 协同双臂实现20kg物料搬运与精密工具操作的无缝切换

三、智能控制算法赋能精准扭矩分配

关节硬件性能需结合智能控制算法才能释放潜能。宇树G1采用的ULC(统一运动-操作控制器)框架通过三大技术创新实现全身协同:

• 序列技能获取:分阶段学习行走、高度控制、上肢操作,避免任务干扰

• 随机延迟释放机制:增强对指令突变的鲁棒性

• 重心追踪机制:实时保持动态平衡

星动纪元则通过端到端强化学习建立“传感器数据-关节动作”的直接映射:

• 55个自由度毫秒级联动

• 动态调整关节输出力度与角度

• 实现“失衡即修正”的实时平衡控制

这套系统让1.71米高的机器人在Breaking街舞中保持稳定,落地冲击力被全身关节精确吸收化解。

四、商业化前景与场景落地加速

2025年全球人形机器人市场规模预计达80亿元(中国),较2024年增长190%。高工机器人预测2030年全球市场将突破200亿美元。关节技术的突破正推动四大场景落地:

工业制造率先突围

特斯拉Optimus已进入上海超级工厂执行装配任务,优必选Walker S2全球首创热插拔自主换电系统,通过双臂协同3分钟完成换电,实现7×24小时工作。

灵巧操作拓展服务场景

星动L7通过VLA大模型ERA-42实现“看视频学技能”,大幅降低新任务训练成本。其模块化设计支持全尺寸/半身形态切换:工业场景减少空间占用,商服场景保留动态表演能力。

特种与医疗精准化

七腾防爆机器人在石化领域渗透率超70%;傅利叶GR-1双足机器人实现医疗场景落地,结合六维力矩传感器(精度±5%)完成康复辅助。

趋势展望:定义规则的新阶段

关节技术的创新正推动人形机器人进入“定义规则”的新阶段:

• 硬件层面:摆线关节、准直驱方案等突破性能天花板

• 材料革命:镁合金与工程塑料重构重量边界

• 智能控制:强化学习与VLA大模型实现全身协同

星动L7今年已交付超200台,海外收入占比超50%;禾川摆线关节覆盖10-140N·m扭矩范围——这些信号表明,具身智能的商业化拐点已悄然到来。

当关节的每一次转动都精准承载算法指令,当扭矩的细微变化实时响应环境交互,人形机器人终将从炫目的舞台跃入人类生活的真实场景,成为重塑生产力的下一代通用载体。

“ 每高十公分,难度翻一倍 ” 的行业魔咒正在被打破。171厘米的星动L7以65公斤体重完成360°旋转跳的瞬间,中国机器人产业已跃过技术高山,驶向商业化的广阔。

请先 登录后发表评论 ~